土曜日に銭湯に行く為に自転車ででかけました。銭湯に行くと言っても、自転車の荷台に銭湯桶を積んで、いつも行く銭湯がある方向とは方向違いに向けて走り出したのです。銭湯に行くのに1時間も2時間も寄り道をするのは毎度のことなのです。そして、辿り着いた場所にある銭湯に入って、ひと時を過ごすというのもおきまりのパターンなのです。 | |

|

|

| |

| |

| |

土曜日に銭湯に行く為に自転車ででかけました。銭湯に行くと言っても、自転車の荷台に銭湯桶を積んで、いつも行く銭湯がある方向とは方向違いに向けて走り出したのです。銭湯に行くのに1時間も2時間も寄り道をするのは毎度のことなのです。そして、辿り着いた場所にある銭湯に入って、ひと時を過ごすというのもおきまりのパターンなのです。 | |

|

|

| |

| |

| |

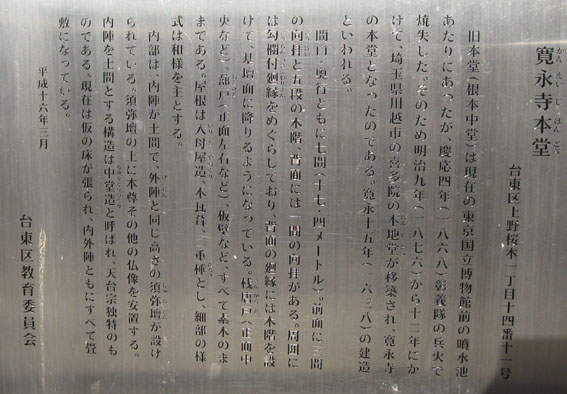

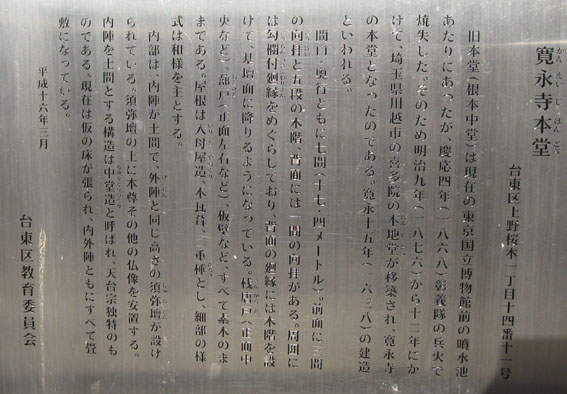

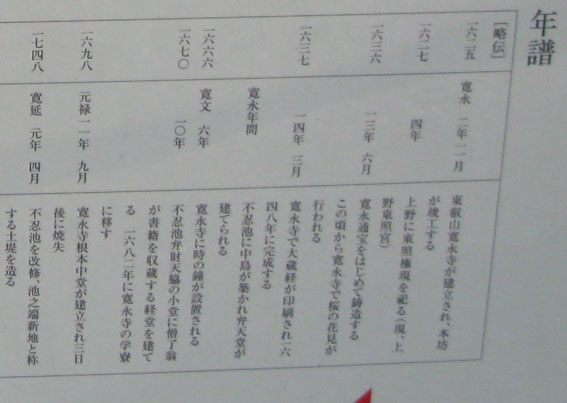

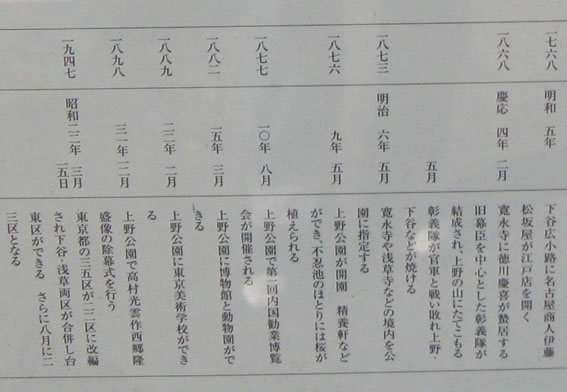

| 戊辰戦争の一連の流れの中で、寛永寺は、そのほとんどを焼失しました。明治維新政府により、寺社地も大幅に減らされ、現在に至っています。寛永寺の本堂は、現在の上野公園噴水付近にありました。立て札には、その時の様子なども書かれています。浮絵を見てみると、独特の様式の建物だったことが分かります。こういう建築物が再建されないかなぁ---と思わず、思ってしまいました。 | |

| |

| |

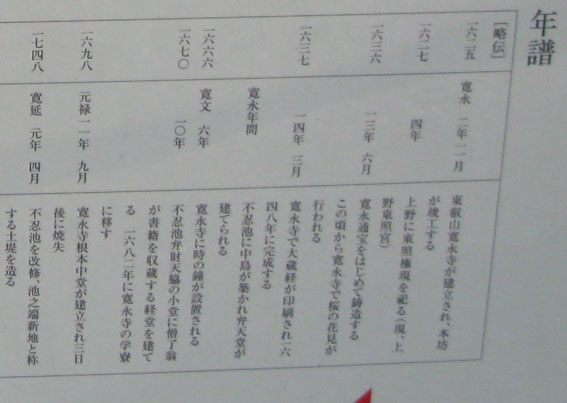

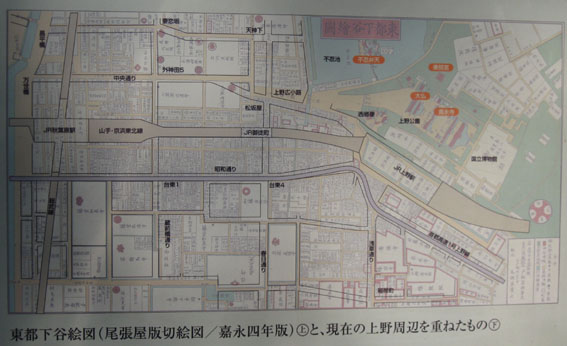

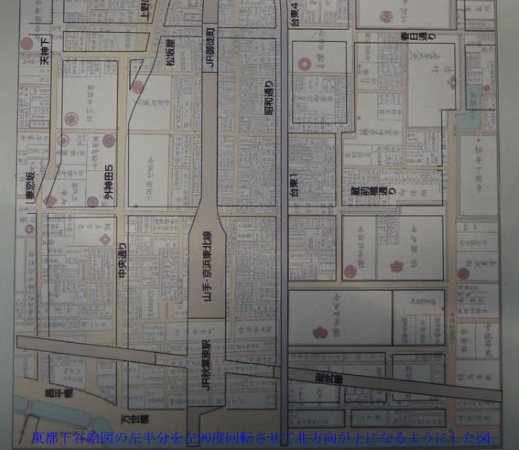

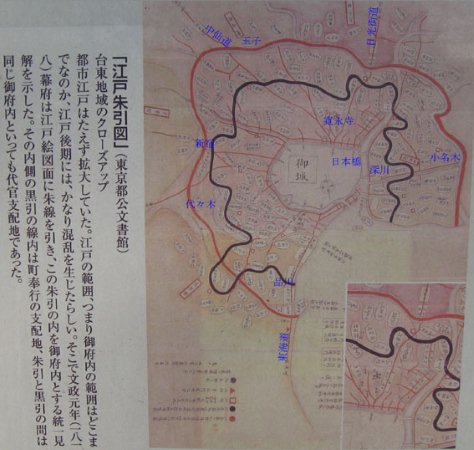

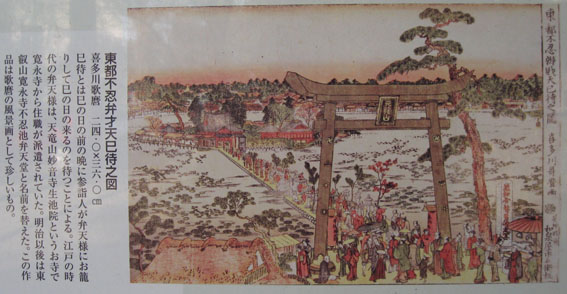

| 立て札には、素晴らしい資料も掲載されていました。それが東都下谷絵図、江戸朱引図、東都不忍池弁才天巳待之図です。江戸時代の様子と現代とを対比して見て行くと、いろんなことに気付かされます。 | |

| |

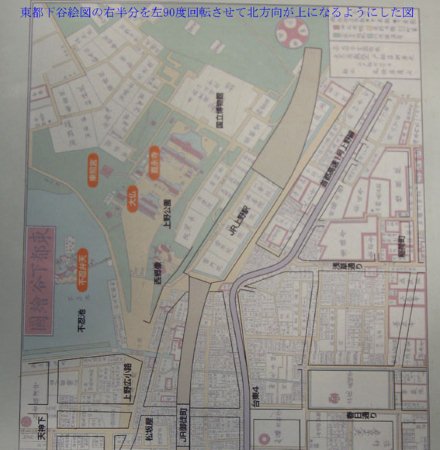

| 東都下谷絵図を拡大して左90度回転させたのがありますので、ご覧になってください。江戸時代と現代との対比も出来るようになっています。また、寛永寺部分を拡大した画像も掲載しておきます。 | |

| |

| |

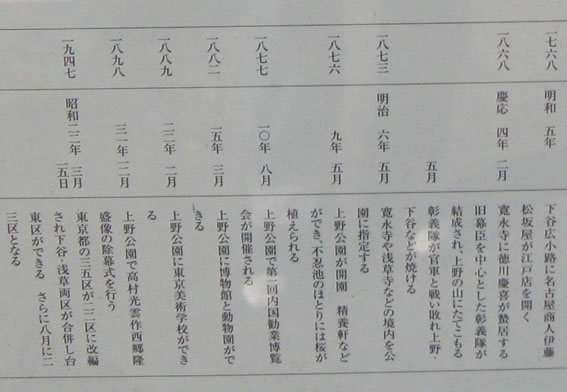

| 江戸朱引図は、江戸末期の江戸の範囲などが書かれています。江戸時代も末期になると江戸の範囲が随分と広がったことが分かります。最初の宿場だった品川や新宿も江戸の範囲になっています。もっとも、本来の江戸というのは、初期の頃の江戸を意味するのだろうと思います。初期の頃の江戸と言えば、日比谷付近の浅瀬を埋め立てた地域と、日本橋とか深川、神田、そして、外堀の内側までくらいだろうと思います。 | |

| |

| 東都不忍池弁才天巳待之図は、当時の不忍池周辺の様子が良く分かります。池の真ん中に小島が作られていて弁才天があり、橋を渡って参拝するような感じになっています。今では池のかなりの部分が埋め立てられていて、流れ込む川も流れ出る川も見えなくなっています。暗渠になっているのかなぁと思うこともありますが、実質的に流れ込む川も流れ出る川もないというのが現状と思います。現在、池の水は地下から汲み上げる水と新幹線工事の時に出た湧き水を池に誘導して、人工的に水面を作っています。地下水を汲み上げる前は、雨が降らないと水嵩が減り、池が干上がってしまうこともありました。 | |

| |

| ここで掲載している画像についての説明(09_02_25追記) どのような著作物にも著作権があり、安易に掲載することは出来ません。当サイトでは、広く公開されていると判断される掲示物については写真を撮って掲載するようにしています。その場合、その掲示物がどこにあるかを明確に示した上で掲載するようにしています。今回は、""上野寛永寺根本中堂の前に由緒などを書いた立て札""に掲示されていると明記しておりますので問題ないと考えております。 尚、浮絵のように、美術館等が所蔵する著作物には著作権の所有者がいると考えられます。今回も、著作権者がいる可能性があります。ただ、公共的な場に、公開する形で掲示されていますので、掲示されている場所を明記することで対処したつもりでおります。また、国立公文書館等が所蔵する著作物は、広く一般に公開されています。市町村が運営する公文書館等の著作物も広く公開されています。寛永寺立て札に掲載されている著作物も公文書館所蔵のものであるような気がします。もし、著作権所有者が問題があると判断されるような場合にはご一報ください。何らかの対応をさせて頂きます。 | |

・ |