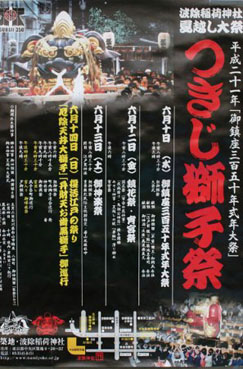

週末土曜日は、日枝神社と波除稲荷神社に行きました。日枝神社例大祭では、糀町惣町睦会の猿の山車が曳行されました。糀町惣町睦会創会60周年事業として、山車人形修復を行い曳行したそうです。 | |

|

|

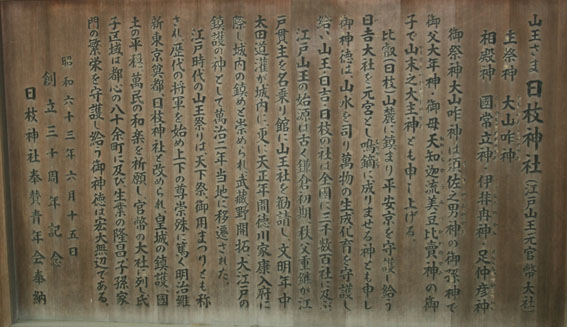

| 神社でもお寺でも、時代の影響を受けます。特に、ひとつの時代において大きな信頼を受けたところほど、ひとつの時代が終わる時は、その反動があります。江戸三大祭のひとつの日枝神社例大祭は、その影響をどこよりも大きく受けたのかもしれません。上野寛永寺が歴史の流れの中で、そのほとんどを焼失したように、時代の狭間では様々なことが起こります。 少し唐突な言い方になりますが、神社は案外と移転を繰り返すことが多いのです。そのたびごとに氏子が住む範囲も変遷します。神田明神が将門塚付近にあったけれど、江戸幕府開府に伴い、現在地に移転したり、根津神社が徳川幕府の信頼を受けて、本殿を奉納されて、現在地に移転したりしたなどが、その例です。 話を曳行の話に戻します。山車を曳く為に、山車を修復するだけでなく、お囃子とか、曳行する為に必要な様々なことを準備し整えなければなりません。多くの方の協力がないと出来ないことなのです。歴史検証もしなければなりません。山車復活と一言で言ってしまうことは簡単ですが、復活に至るまでの長い道のりがあって、こうして曳行出来ているのです。 山車は、町会の区界のところで引継ぎを行います。最初は、大人がほとんどでしたが、最初の区界のところで、多くの子供たちが出迎えてくれて、お祭りらしくなってきました。子供がお祭りに加わることで、お祭りは、より一層賑やかになります。サイト管理者は、最初の1/3くらいのところまでついて歩いてから、日枝神社に向かいました。山車が通るところを、そのまま通って日枝神社まで行ったのです。平らなところは少なくて、多くは坂のある場所を通ります。 | |

|

|