久喜提灯祭り 久喜提灯祭り

土曜日に、久喜提灯祭りに行ってきました。考えていたよりも、はるかに素晴らしいお祭りで眼を見張ることばかりでした。こういう素晴らしい文化というか歴史資産があることは素晴らしいことです。

久喜というと遠いという先入観があったのですが、実際に電車に乗ってみると、東北本線始発上野駅から50分程度で着きます。鎌倉に行くより近いやんか!!!

横浜に行くのと、そんなに違わないやんか!!!

いつものように半ドンしてから出発するつもりでしたが、昼頃から見所があるらしいと予想されたので、早めの10時半頃に出発です。昼前には久喜に着きましたが、すでに山車巡行が始まっています。急いで、ビデオカメラセットをして撮影開始です。

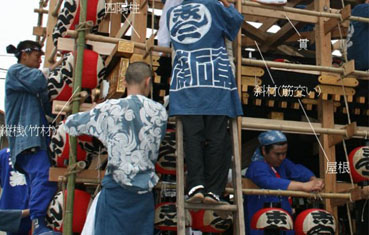

山車は、初めて見るタイプで、山車祭りの奥行きの深さを感じてしまいます。どのような山車かは、写真を見て頂いたほうが良いと思います。どの山車も同じ構造のようです。

山車の上では、太鼓、笛などでお囃子が演奏されます。というよりは。お囃子が主役なのかもしれません。そして、素晴らしい演奏なのです。良く通る音色の笛は、耳に心地よいのです。山車には子供が大勢乗っていて、それが楽しい雰囲気を倍加させています。お囃子と子供達で10人以上が山車に乗っていることになります。

初めていくお祭りですので、まだ、どの山車が、どの町内の山車なのかが把握できていません。全部で7台出ていますが、山車の構造が似ている為、慎重を期して、山車の写真の名前は記入しないでおきます。ビデオなどを見て、確認できたものからどの町会の山車か等記入していくようにします。

09_07_31追記

山車のビデオを掲載しようと思って編集していたのですが、ビデオを見ていると楽しくて、編集どころではなくなってしまいます。何度見ていても飽きないのです。7町会それぞれに個性があり、なんとも言えない味わいがあるのです。

7町会の山車は、6台がお囃子中心、一台がお神楽中心です。垂れ幕が周囲にめぐらされているのが3台で垂れ幕を取り除いて、中の様子が分かるようになっているのが4台です。久喜提燈祭りは、提燈祭りの部分が有名になっていますが、サイト管理者個人としての感想は、むしろ、昼間の山車が素晴らしいと思います。それぞれに工夫がされていて、見ている人々が楽しくなるような構成になっているのです。時間帯によって、山車に綱をつけて、子供達で曳く時間帯があったり、夕方に模様替えをして提燈山車になったりと、それこそ、七変化するのです。見ている人々を、これだけ楽しませてくれる山車も珍しいだろうと思います。山車の見え方だけでなく、曳き方も工夫しています。静かに巡行していた山車が、突然、ものすごい速さで走り出したりします。そうかと思うと、急ストップをさせたりします。これらは、山車を曳く操作というか技術を見せてくれているのだと思います。本二の山車が、この技術を様々な場面で見せていました。久喜提燈祭りについて掲載しているサイトによっては、本二が喧嘩をしているように書いてある場合もありましたが、喧嘩などではなくて、自分達の山車操作技術を披露しているのだと思います。隣にいる山車に向かって突進したりしますので、それが喧嘩しているように見えるのだろうと思います。隣の山車に突進して、寸前のところでストップさせるというのは、高度な操作技術を必要とします。その操作技術を披露してくれていたのだと思います。山車に急ブレーキをかける専門の役割の方がいて、30センチ四方くらいで1センチくらいの厚さのある鉄板を車輪の下に挟ませてストップさせます。早いスピードの山車の車輪の下に正確に鉄板を投入しなければなりません。ちょっとでもタイミングをはずせば、山車は止まりません。きちんと止まらなければ、怪我人も出るかもしれないような高度な操作技術なのです。

駅前に降り立った時、最初に目に入ったのが、志ん一の山車ですが、ものすごくバランスが良い山車で、見栄えも良いし、お囃子も良いし、子供達のサポートも良いのです。出来れば、ビデオ掲載したいと思いますが、アップの部分もありますので、掲載するのを躊躇しているところです。

志ん一山車、巡行の様子ビデオを以下のサイトに収納しました。

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。

しばらくすると、山車は提燈祭り通り四つ角に集合します。そして、手拍子をして、山車巡行の挨拶を交わします。それから、駅前での記念撮影に向かうのです。

山車巡行の挨拶をしているところの様子のビデオを以下のサイトに収納しました。(山車は志ん二、志ん一、仲町です。)

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。

山車巡行の記念撮影会場に行く為に、四つ角に向かっているところのビデオを以下のサイトに収納しました。(本三、本二、本壱、清久の山車)

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。

次は、記念撮影を終えて、町内巡行に向かうところの様子です。八雲神社神輿、志ん二、志ん一、仲町、本三、本二、本壱、清久の順に巡行します。この順番は、お祭りが行われる地域の東側から西側に配置したものらしく、常に一定です。(志ん一と志ん二が逆かな?

という気もします。)

町内巡行に向かうところの様子のビデオを以下のサイトに収納しました。

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。

山車の列は、各町内をくまなく巡行していきます。そして、四つ角で解散してから、各町内に戻り、提燈山車に模様替えするのです。仲町の山車を模様替えする様子(提燈を取り付ける前まで)のビデオを掲載します。また、各町内を巡行している様子は、子供達のアップが多いので掲載を躊躇しています。それでも、掲載したくなる映像ですので、巡行の全体の様子が分かる部分を切り出して掲載しようかと思います。---子供達の様子が、もっともお祭りらしくて良い場面になっていますが、どうしても、子供達のアップの部分が入りますので、子供達の映像を掲載するのは断念することにしました。若い女性がお囃子演奏する様子も良い場面ですが、同様に掲載を見合わせます。

仲町の山車、模様替えの様子のビデオを以下のサイトに収納しました。

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。

提燈山車のビデオは、夜間撮影ですので、映像がぼやけています。むしろ、掲載し易い映像になっていますので、なるべく多く掲載しようと思います。

提燈山車の様子のビデオを以下のサイトに収納しました。

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。

志ん一の山車

志ん一の山車は、とても和気藹々とした雰囲気で、それぞれの持ち場もしっかりと決まっていて、何とも言えない良い山車なのです。力が強そうな青年が山車を引き、操作しながら、全体を引っ張ります。お囃子は、比較的若い世代の女性です。子供が、そういう人達の様子を見ながら、手伝いつつ、しきたりなどを覚えているように見えます。山車全体の動きなどは、世話役と思われる方々が山車の周囲で見ていて、交通整理などもしながら、安全に運行されるように見守っています。こんなに統制が取れていながら、自由な雰囲気を失わない山車も珍しいと思います。

---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。 |