鎮座千九百年前後の神社は、ある程度数ありますが、多くは、創祀不明とする場合が多いようです。大国魂神社、五条天神社、第六天榊神社、宝登山神社 のように、明確に千九百年をうたっているところは少ないようです。

宝登山神社 秩父、長瀞 今年、鎮座千九百年

五条天神社 上野公園内 今年、鎮座千九百年

第六天榊神社 蔵前 今年、鎮座千九百年

根津神社 千九百年余の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀

熱田神宮 平成25年に創祀千九百年

玉崎神社 下総 景行天皇紀の40年(西暦111年) 来年、鎮座千九百年

大国魂神社 府中 第十二代景行天皇四十一(111)年五月五日大神の託宣に依って

創立 来年、鎮座千九百年

鎮座の時期がはっきりしている場合は、そのいずれもが、幅数年の時期に集中して創祀されています。やはり、この時期、何らかの移り変わりの時代だったような気がします。千九百年あるいは、それを少し上回るような歴史がある神社はありますが、2000年を越えるような神社は、サイト管理者が知っている範囲ではありません。大神神社のように紀元前からあったとされる神社はありますが、時期が明確ではありません。出雲大社がもっとも古いような気がしますが、その起源については、明確に述べられてはいないようです。

出雲大社 HP

http://www.izumooyashiro.or.jp/

ここで、くらやみ祭の話に戻ります。

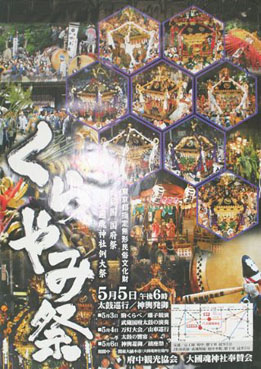

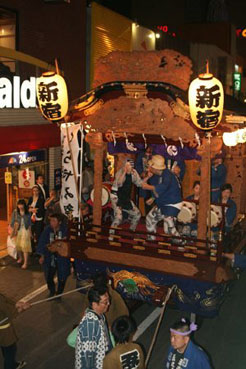

くらやみ祭は、ものすごく、見所豊富なお祭りで、何を見たら良いのかが分かりませんでした。パンフレットを見てみると、大太鼓、万灯大会、お御輿、山車、流鏑馬式など、何でも揃っています。ひとつだけでも、お祭りとして成り立ちますが、これだけ揃うと、では、どれを見ようかと、迷ってしまうのです。そんな訳で、今年は、大太鼓と山車に絞って、見ることにしました。

本殿の周囲を見ている内に、本殿塀内に、お御輿が7ないし8基くらい安置されているのに気付きました。明日の御霊宮御輿渡御に向けて安置されているようです。翌日は、連休最終日で、夜遅くまでお祭りを楽しむことは無理がありましたので、行くことはありませんでした。連休の繋がりによっては、6日も休みになることがありますので、そういう時に、見にこようと思います。 |