| 土曜日と日曜日に佐倉の秋祭りに行ってきました。考えていたよりもはるかに素晴らしいお祭りでした。書いておきたいことが山のようにあります。何日間かかけて、佐倉のお祭りの様子を書いてみようと思います。富岡八幡宮例大祭や銀座・日本橋自転車散歩の話が終わっていませんが、佐倉の話を感動が残っているうちに話しておこうと思います。 |

|

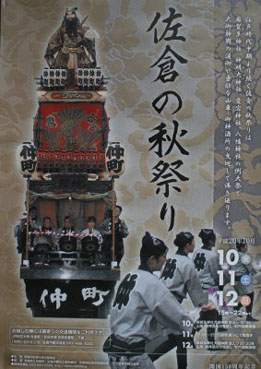

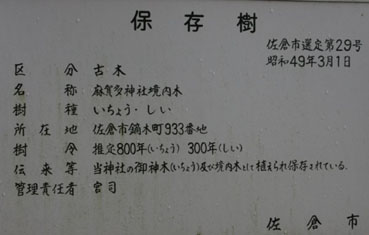

佐倉の秋祭りパンフレットには、祭禮の歴史が以下のように説明されています。 午前中仕事をして、昼食を掻きこむようにして済ませ、佐倉に向かいました。佐倉に着いて、最初に行ったのが麻賀多神社です。とても長い歴史がある神社です。由緒などは、麻賀多神社HPをご覧になって下さい。長い歴史があることは、推定800年の樹齢があるイチョウがあることでも分かります。 | |

|

|

|

|

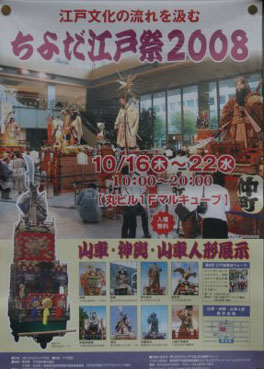

| 尚、今年の10月16日から22日まで、山車人形等の展示会が、東京丸ビル1階で行われるそうです。ぜひともご覧になることをお勧めします。 |

|

・ | |