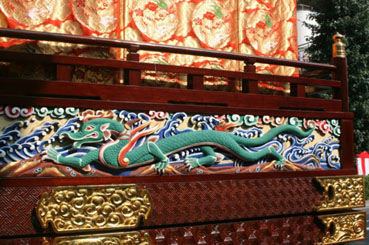

川越駅で電車を降りて、駅前に出ると、脇田町家康の山車が止まっていました。ものすごく豪華で彩色豊かな山車です。パンフレットによると、昭和57年に白木造り、平成12年に彩色をして完成したとあります。サイト管理者が見てきた山車は、まだ、少ないですが、見てきた範囲では、もっとも豪華な造りです。川越の山車は江戸型で、日枝神社や神田祭りでの山車の造りを踏襲していて、明治30年代になると、本家江戸を上回るようになったそうです。山車は江戸時代に作られたものは少なくて、主に明治以降から平成の現在まで、様々な山車が作られています。常に、修繕と新造を重ねてきた訳です。川越まつりにかける川越の皆さんの心意気が伝わってくるような山車の煌びやかさです。 |

|

|

|

| 本川越駅前を通り、一番街を歩き出すと、次々と山車に遭遇します。まだ、曳かれてはいませんが、お囃子が賑やかに演奏されています。そういうお祭りの雰囲気を楽しみながら山車揃い会場に向かって歩いていきました。 仲町交差点のあたりに着くと、仲町の山車が出発準備をしていました。山車の背景には蔵造りの建物があり、これぞ、川越まつりの雰囲気だと思ってしまいます。 |

|

| 一番街をさらに進むと、曳かれている山車に遭遇です。元町一丁目牛若丸の山車です。川越の山車は、本当に、どこの山車も煌びやかです。手古舞も人数が多くて華やかです。 | |

|

|