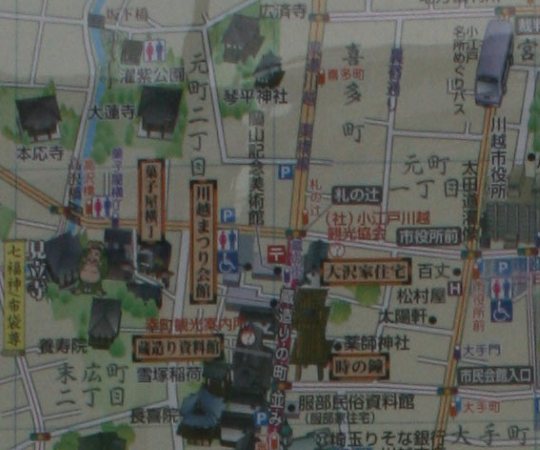

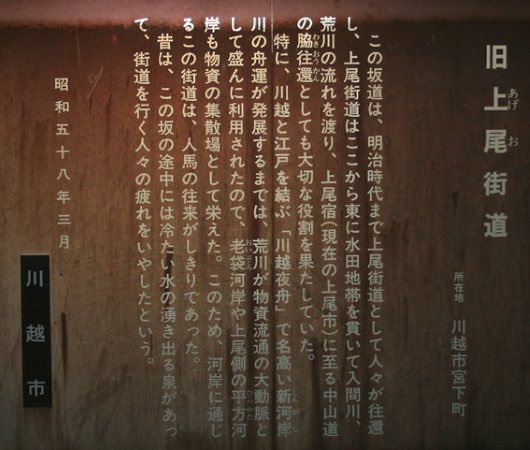

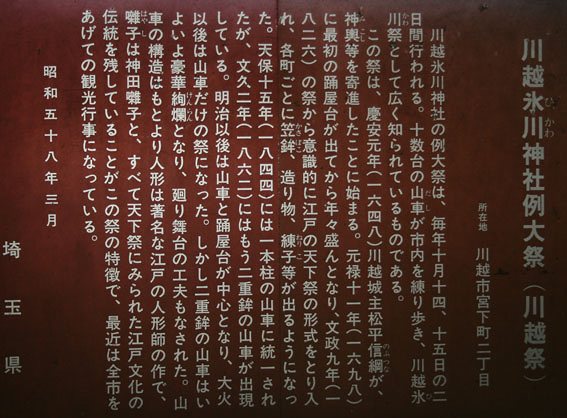

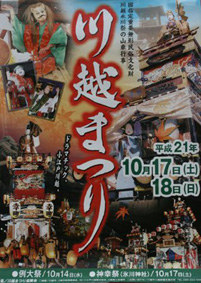

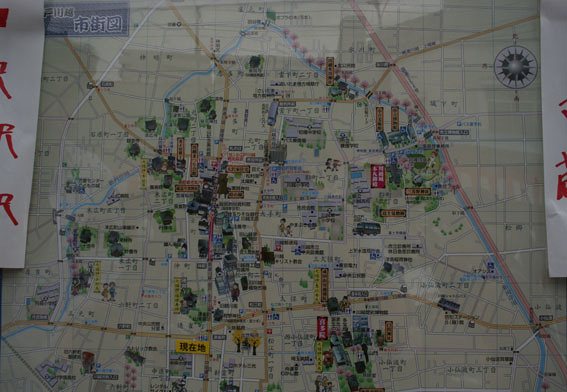

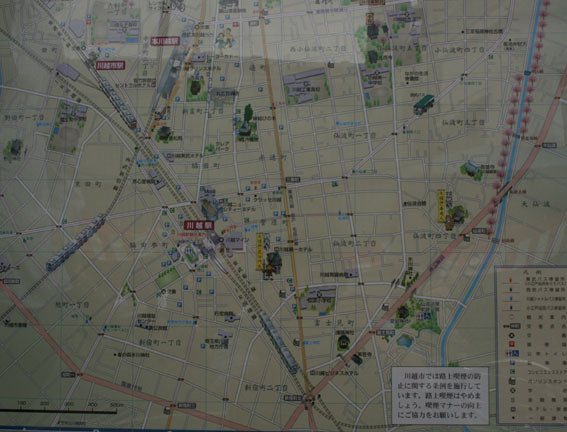

| 先週末に川越祭りに行ってきました。佐倉の秋祭りに続いて2週連続の山車祭りです。川越祭りを見てて、すごいなぁ---と思ったことがいくつかあります。山車の煌びやかさ、川越の街並み、そして山車と街並みの絶妙なコラボレーションです。文化や歴史を積み重ねて大切にしてきたからこそ出来るのだと、率直に思います。こういう無形文化財と歴史は本当に大切にしたいものだと、改めて認識させられました。 | |

|

|

・ | |

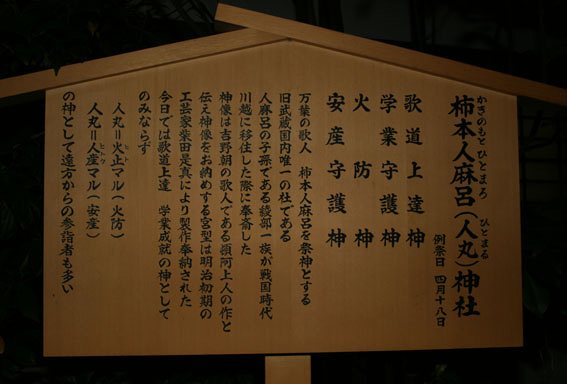

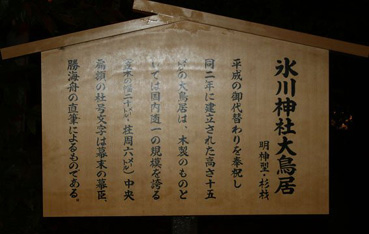

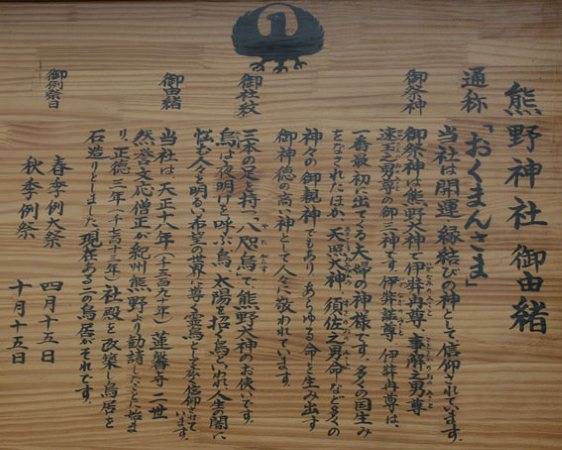

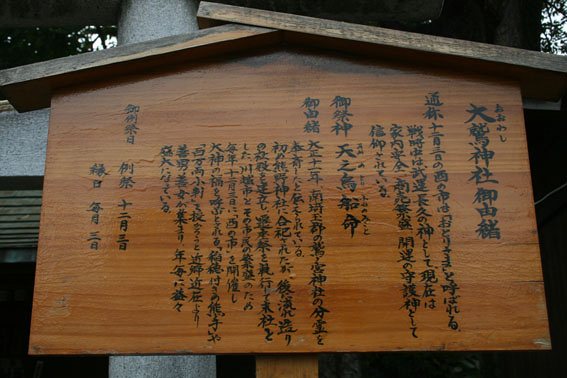

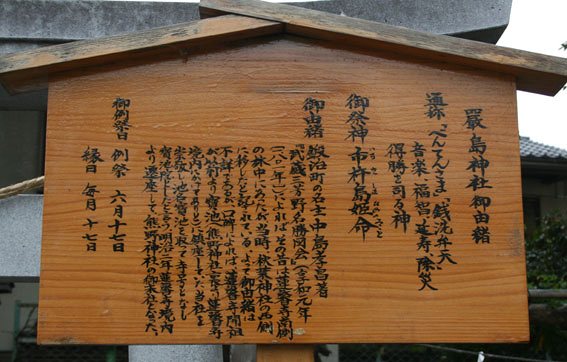

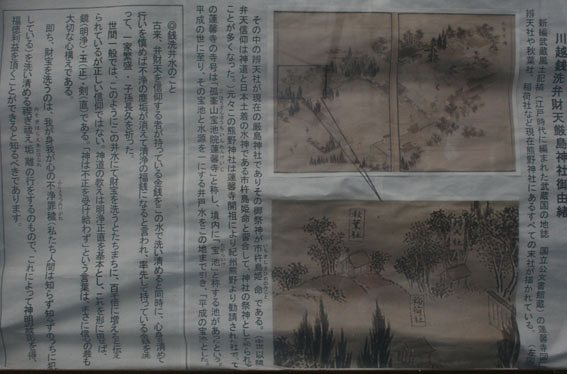

川越祭りについての記述は、それぞれ項目ごとに書いてみようかと思います。 1.氷川神社(熊野神社についても平行して話します。) | |

| |

| |