22日に、船橋市、三山の七年祭に行ってきました。6年ごとに行われるお祭りで、数え年で考えるので、7年目ごとに行われるお祭りです。めったに見れないお祭りですので、用意周到に調べてから出掛けたつもりでしたが、調べたことを忘れてしまったような祭り見物になってしまいました。あいにくの空模様で、雨を心配しながらのお祭り見物でもありました。 |

|

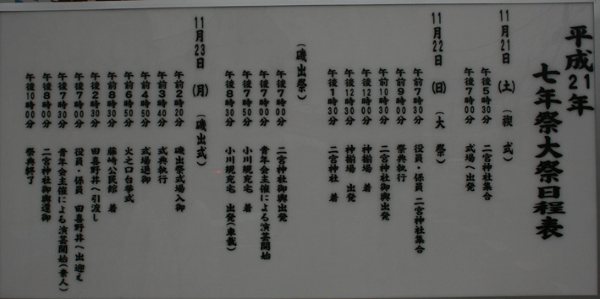

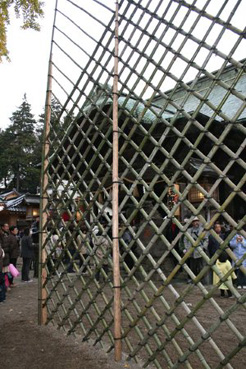

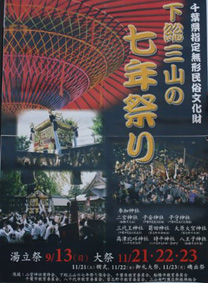

| お祭り日程としては以下のようになります。(船橋市公式ホームページによる。) サイト管理者が訪ねたのは、11月22日の安産御礼大祭と11月23日花流し(高津ヒメ神社と時平神社地区)です。 11月21日(土) 禊(みそぎ)式 午後5時30分 二宮神社集合 午後7時00分 式場へ出発(習志野市袖ヶ浦) 11月22日(日) 安産御礼大祭 午前7時30分 役員・係員 二宮神社集合 午前9時00分 祭典執行 午前10時30分 二宮神社の神輿が神揃場へ出発 午前11時00分 神揃場に神輿が集合 〜 午後3時10分 午後1時40分 二宮神社に神輿昇殿・参拝 〜 午後5時10分 11月22日(日) 磯出祭へ 午後7時00分 二宮神社神輿出発 午後7時50分 オヤド 着 午後8時30分 オヤド 出発 11月23日(月) 磯出祭 午前2時20分 磯出祭式場入御 (千葉市花見川区幕張町) 午前3時40分 式典執行 午前4時50分 式場退御 午前6時50分 火之口台挙式(習志野市津田沼) 11月23日(月) 花流し 午前8時30分 藤崎公民館 着 午後2時30分 田喜野井へ引渡し 午後7時00分 役員・係員 田喜野井へ出迎え 午後8時00分 二宮神社神輿還御 午後10時00分 祭典終了 三山の七年祭りは二宮神社を中心として、9社の神社で行われます。各神社は、以下のような役割があるようです。詳しく知りたい方は""三山の七年祭りで検索すると分かります。"" 二宮神社 夫 八王子神社 息子 (末の息子) 菊田神社 叔父 大原神社 叔母 子安神社 妻 子守神社 子守 三代王神社 産婆 高津比メ神社 娘 時平神社 息子(長男) 写真が外付けフラッシュを使わなかった為に暗い感じの写真になってしまいました。昼間とはいえ、天候を考えたら、外付けフラッシュで撮影すべきだったと反省です。 とにかく広い範囲で行われるお祭りですので、どこを重点的に見るか思案しましたが、間違いのない場所として、やはり、二宮神社と神揃場を中心として見物することにしました。実は、明日(23日)も行くか迷っています。明日は、各神社ごとに花流しが行われるのですが、どの時間帯にどの神社に行けば良いかが分からないのです。それぞれの神社氏子範囲を一日中廻るらしいのですが、氏子範囲のどこに何時いるのかが皆目分からないのです。徒歩で訪ねて行っても、遭遇することが至難の業のように思えます。 もしかしたら、バイクで行ってみようかなと思いますが、片道1時間半から2時間くらいかかると思いますので、それも難しそうです。菊田神社は、津田沼駅に近いので、比較的行き易いかもしれません。 話が横にそれましたが、元に戻します。最寄り駅として選んだのは京成大久保駅です。神揃場にもっとも近い駅だからです。京成大久保駅周辺は、考えていたよりもかなり大きな商店街があって、その商店街を通って、神揃場に向かいました。15分ほどで神揃場に到着です。竹矢来を初めて見ますので、ちょっと感動です。子供の頃、時代劇を見た時、例えば、遠山金四郎がお裁きをするような時に、群集が、竹矢来越しに裁きを見守るような場面があって----同じだなぁ---と、改めて見てしまいました。映画の世界というか空想に近い世界の出来事が、目の前に現実として現れたような感覚なのです。 竹矢来です。 | |

|

|

| 神揃場全体の様子です。 | |

|

|