|

以下のサイトでビデオをご覧頂けます。 高津ヒメ神社お御輿 高津ヒメ神社山車 ---サイト移転に伴い、ビデオデーターへのアクセスが出来ない状態になっています。対応策を検討中ですので、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、しばらく、お待ち下さるように、お願い致します。 |

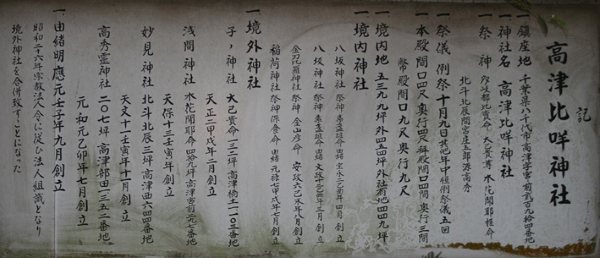

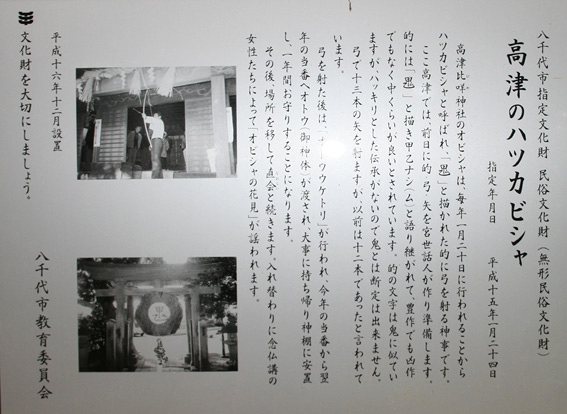

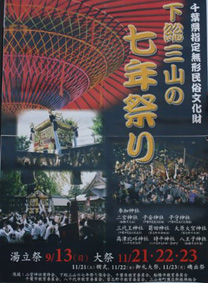

二日目(23日)は、どこの神社に行くか、随分と迷いました。最初は、子安神社と子守神社に行くことも考えましたが、山車が出ることと、日程が明確であることから、高津ヒメ神社に行くことにしました。そして、近くには時平神社があります。実は、時平神社の山車が、安産御礼大祭の時(22日)に二宮神社に来ていて、非常に立派だった(見た時は、組み立てているところでした。)ので、花流しのときに、ぜひとも見たい気持ちがあったのです。それで、日程は分からないものの、昼頃に行けば、見れそうな気がしたので、高津ヒメ神社でお御輿と山車を見てから時平神社に移動しようと考えたのです。そして、津田沼駅で途中下車して、菊田神社と花流しを見るのが、この日の予定となりました。あくまでも予定です。どのようになったかは、引き続いて、お話していきます。 高津ヒメ神社にもっとも近い駅が京成八千代台駅です。尚、ヒメという字は漢字検索で読み込めない為にカタカナ表示としました。ヒは比という字です。メは、口遍に羊です。 | |

| 高津ヒメ神社地図1(神社付近拡大図) | 高田ヒメ神社地図4(八千代台駅から高津ヒメ神社までの経路) |

|

|

| 高津ヒメ神社地図2(お御輿と山車の巡行図) | |

| |