11月21日に本郷周辺を自転車で散歩しました。そして、明日とあさっても散歩するつもりです。(この文章は27日に書き始めて、後日、様々な文章を追加しながら、訂正もしていく書き方になっています。)本郷台地には某大キャンパスがあり、紅葉の名所でもあります。建物に立ち入ることさえしなければ、紅葉を楽しむことが出来るのです。 | |

|

|

| 11月28日の紅葉の様子です。 安田講堂前 |

総合図書館前 |

|

|

| 三四郎池 | 赤門 |

|

|

(09_11_29) |

11月21日に本郷周辺を自転車で散歩しました。そして、明日とあさっても散歩するつもりです。(この文章は27日に書き始めて、後日、様々な文章を追加しながら、訂正もしていく書き方になっています。)本郷台地には某大キャンパスがあり、紅葉の名所でもあります。建物に立ち入ることさえしなければ、紅葉を楽しむことが出来るのです。 | |

|

|

| 11月28日の紅葉の様子です。 安田講堂前 |

総合図書館前 |

|

|

| 三四郎池 | 赤門 |

|

|

| 11月29日の紅葉の様子 安田講堂前と交叉する道 |

|

|

|

| 安田講堂前 | |

|

|

| 総合図書館前 | 安田講堂前と交叉する道(下の写真の銀杏は、サイト管理者が知っている範囲では、都内でもっとも姿かたちが美しい銀杏の木と思います。) |

|

|

| 正門前と交叉する道 | |

|

|

| 安田講堂前 | 総合図書館前 |

|

|

| 今週(12月12,13日)も、紅葉を見てきました。さすがに、紅葉も終わりです。でも、こういう最後の時期になると、紅葉見物をされる方も少なくなって、かえって良い写真になったような気がします。 安田講堂前 | |

|

|

| とても姿形の良い銀杏も、葉が落ちると、こんな感じになります。 |  |

| 銀杏の根元付近は風格があります。銀杏の葉も、下のほうは残っています。 | |

|

|

| 総合図書館前 | 落ち葉の絨毯がとても綺麗です。 |

|

|

| 落ち葉の絨毯 | 落ち葉の絨毯 |

|

|

| 正門脇、このあたりだけ、紅葉真っ盛りでした。 |  |

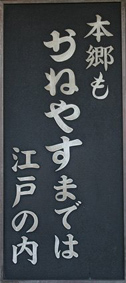

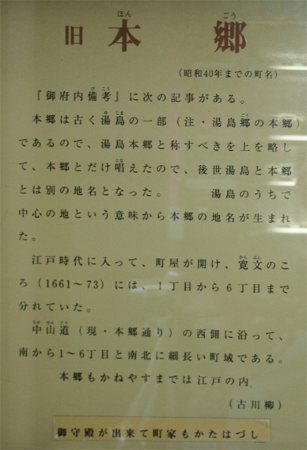

昨日(26日のことです。文書を付け加える書き方ですので、書き込んだ日にちと一致していません。)、NHKテレビのブラタモリを見たのですが、次回放送は本郷台地だそうです。どのような場所が取り上げられるか、楽しみです。 本郷台地は、本郷と隣接する西片、向丘、弥生、台地の下に位置する根津と池之端の一部、湯島天神のある湯島周辺も関わりがあると---というよりは、本郷は、もとはと言えば湯島郷の一部で、何時の頃からかは分かりませんが、湯島本郷と呼ばれていたのが、本郷として独立というかひとつの地域として話されるようになったと考えられます。また、神田明神も本郷台地の続きの位置にあると考えて差支えないと考えられます。尚、本郷台地の範囲がどこまでであるかはサイト管理者も把握していません。 | |

|

|

| |

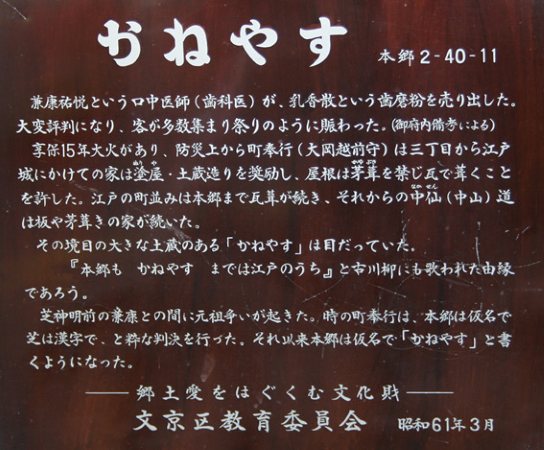

| 江戸の範囲を明確にした出来事があります。江戸は、いつの時期も火災に悩まされていました。振袖大火とか、様々な火災に遭遇しています。江戸城でさえ、大火の被害で焼失したくらいです。何度か火災に遭って、江戸城再建がされなかったくらいですから、火事の多さが分かります。こんなこともあり、江戸内での建物を茅葺屋根とすることを禁じるお触れを出しています。瓦を使えということになる訳です。それが適用された範囲が、江戸の範囲だったという訳です。下の画像は、本郷と周辺地域、そして江戸城までの範囲の図です。上野寛永寺とか上野東照宮付近も表示して、江戸城との位置関係などが分かる図にしてあります。また、薄くピンクで塗った範囲が、今回、重点的に話そうとしている地域です。尚、ピンクで塗られていても、白山神社に近い地域と団子坂の千駄木地域については、今回は話さないことになると思います。---範囲を広げすぎると収拾がつかなくなるからです。 | |

| |

| |

| 28日と29日に、本郷と周辺も含めて、自転車でのんびりと走ってきました。路地も含めて全ての道を通ってみるという走り方だった為、考えていた地域全てをみることは出来ていません。多分、半分程度を走ったくらいだろうと思います。時間を見つけて、引き続き走ってみようと思います。そして、半分程度の地域を見ただけではありますが、いろいろと分かってきたこともありますので、少しずつ話していこうと思います。 古地図を見てみると、本郷は、中山道沿いの壱岐坂上あたりから喜福寺のあたりまでと考えられます。要するに、道路に面したところだけが本郷ということになります。大名屋敷があったあたりは本郷ではなくて、大名屋敷そのものが地名のような呼ばれ方をされていたのではないかと考えられるのです。そして、明治維新になり、某大学が設立されて、その地名として、本郷が当てられた。---ということではないでしょうか? 大学が出来たことで、本郷の名前は、ある意味、シンボル的な響きを持つようになり、本郷に属する地域であることが高級住宅街的響きを持つようになり、周辺地域も本郷に属するというような流れが出来て行ったような気がします。菊坂とか西片のように、様々な文学や歴史に残る方々が暮らし、史跡となっていったのは、某大学が出来たことと密接な関わりがあるだろうと思います。 現在でも、本郷を好んで訪問をされる方々は、様々な史跡を巡りながら、某大学との関連の中で空想を膨らますというと語弊があるかもしれませんが、大学への、一種の憧れみたいなものがあるのかもしれません。同じ空間に自分の身をおく事で、ひと時の空想を楽しんでいるのかもしれません。 本郷の範囲が狭いということを書きましたが、現在の地図上で、壱岐坂上から善福寺までの距離を測ってみると、900メートルくらいです。1丁は109メートルだそうですから、数字的には8丁ですが、昔の地図はアバウトですから、ほぼ合っていると考えられます。尚、現在の本郷は7丁目までありますが、古地図に書かれていたのは6丁目までです。昔は、街道に沿ってどのくらい進んだかで町名がつけられたと考えられます。しかし、現在の地図というか町名の割り当ては、街道沿いではなくて、一定地域を割り振っています。従って、昔の一丁目の位置と現在の1丁目の位置は必ずも一致しないことになります。 現代に至っては、某大学があるところが本郷であって、その周囲が本郷界隈みたいな感じになっています。サイト管理者が、今回、中心的な位置として話すのが、その某大学の道路向かい側の地域です。大名屋敷だったところが、住宅地に変わった場所です。 文京区が立てて下さった案内板を見ると、旧本郷の範囲は、もう少し広いようです。おそらく、明治以降の範囲だろうと思います。江戸時代の本郷は、中仙道に面している範囲に限定されていたと推測しています。---この根拠について、確認されたい方は、江戸時代の古地図を参照して下さい。 | |

| |

|

|

本郷台地について、ある程度書いておこうとしたのは、町が新陳代謝が出来なくなっていて、そろそろ、しっかりとした対応をしないといけない時期になっているからです。

文献の中でもっとも面白いというか、いろんなことを知らせてくれるのが古地図です。古地図から、正しい情報を読み取ることは大切なことです。それとともに、間違った情報を仕分けして、伝えないようにしていく事も大切なことなのです。 本郷は、子供の頃から好きで、さかんに自転車で遠征していました。高台からは、いろんなところから富士山が見れました。サイト管理者の得意技が富士山を見て、翌日の天気を当てるというものです。富士山を見れば、翌日の天気が分かったのです。学生の頃も本郷には、たびたび出掛けています。もちろん自転車です。そして、現在も自転車で訪ねているのです。---本郷の様々なところから富士山が見えたと書きましたが、サイト管理者が、いつも見ていたというか、定点観測のようにしていた場所があります。それが、本郷通りと言問通りの交差点です。 交差点に立って、言問通りが坂を下っていく、その正面に富士山が見えたのです。言問通りは、本郷通りから、やや左側方向に坂を下って行きます。その為、坂の前面には、丹沢から富士山、多分、奥多摩の山も見えていたのだろうと思います。ただ、富士山以外は、どうでも良かったので、どの山が、丹沢で、あの山が奥多摩などとは考えなかったのです。単純そのものの子供だったんだと、今にして、思います。 ---確認の為に、本郷通りと言問通りの交差点から富士山方向を眺めたときの方向を示した地図画像を作ってみました。下に掲載します。この画像を見てみると、記憶と完全に一致します。赤矢印の方向が富士山の方向です。関東と富士山を含めた地図上で、交差点と富士山とを赤線で結んで、下に掲載した画像に落とし込んでみたのです。 | |

| |

| 今回、合計3日間、本郷と周辺を歩いて、これまでには見えていなかったこと、変化したことなどが少しは分かってきたかなと思います。気付いたことや心配していること、この町がどうしたら住みやすい街として、世代を越えて残っていけるかをお話してみようと思います。そうです。大事なのは、世代を越えて、街が生き残っていくことなのです。 本郷台地の古地図(何時の時代かは書いてありませんので、時代は明確ではありませんが、古地図のところに尾張屋清七の名前が書いてありますので、1,850年前後の頃に作られたものだと推測します。ほぼ、江戸末期です。)を見てみると、江戸期における状況が分かります。尚、古地図の画像を載せたい気持ちもありますが、安易に乗せることは避けようと思います。行政が運営している資料館等では、古地図等が公開されています。そういう場所で、直接写し取ったものではないからです。出来れば、公開されている古地図を写し取りたいとは思っています。そうすれば、ブログ内で公開することが可能です。そういう方向で考えないといけないとは思っています。 古地図には、大名として、現在の本郷に、加賀中納言殿、水戸殿、小笠原信濃守、本多美濃守、阿部伊豫守、向丘には中大名屋敷がいくつかあります。大きなお寺さんとしては、本郷に真光寺、本妙寺、長泉寺、法真寺などがあります。中規模のお寺さんが向丘に集中していて、数十社を数えます。また、御徒組、大番組、御先手組などの屋敷が本郷にも向丘にもあります。また、向丘の坂下に根津神社があります。---こうして書き出してみると、江戸幕府と関わりのある土地であることが明らかです。そして、交通の要所であることも、古地図からも読み取れます。本郷には所謂、町屋暮らしの人々はいなかったと受け止められる訳です。本郷には、昔から住み着いた人々による生活圏がなかった(あるいは、いたかもしれないけど、移転させられた。)と判断できるのです。サイト管理者が、本郷には、昔からある神社を中心とした地域生活圏が、それほどないという言い方をするのは、このようなことが理由なのかもしれません。また、現在は菊坂のあたりは本郷の一部という受け止め方が一般的と思いますが、古地図から判断すると、小石川に属していた可能性があります。現在の白山通りが何時頃に出来たかも関連していると思いますが、現在は、白山通りの西側が小石川地区で、東側が、白山神社に近い地域以外は本郷という受け止め方になるのかもしれません。継続して調べて確認したほうが良いのかもしれません。 また、神田川(水道橋付近)と本郷の中間部分---現在では、この地域も本郷として考えられていると思いますが、この地域は、少し様相が異なります。古地図を見てみると、大名屋敷もありますが、個人名が連なっているのです。武家屋敷なのか、町人が住んでいたのか、あるいは混在していたのか? 今の時点でははっきりしません。この地域は、今回は、歩くことができなかった地域です。引き続き歩いて、いろんなことを読み取りながら、分かってきた時点で、その内容を追加して行くようにします。 現在の本郷3丁目交差点付近は、古地図では、中山道は、しっかりと通っていますが、春日通りは、湯島天神方向から歩いて、中仙道に突き当たったところで止まっています。T字路ということです。そして、現在の本郷3丁目と湯島天神との中間くらいの場所に麟祥院があります。春日局社があるところです。麟祥院と神田川との間には、歴史ある建物が多くあります。湯島天神、神田明神、湯島聖堂などです。本郷よりも、本来、湯島郷と言われる場所のほうが、歴史が古いと考えられるのです。 本郷台地の東側は、根津、弥生、池之端の一部などです。この地域は、本郷台地と不忍池や藍染川に挟まれた地域で根津神社があることから江戸幕府との結びつきが強い地域です。今回は、本郷の話から始めていますので、話の中に入れていませんが、上野台地も江戸幕府との結びつきが強い地域です。上野寛永寺があり、上野東照宮があるからです。江戸城の北東方向は鬼門の位置になり、鬼門の方向に、徳川家菩提寺などを建立したということなのです。---- 最近、江戸の町が陰陽に基づいて作られているという話があちこちから聞こえます。そして、家康自身が、そういう街づくりを意図したとされるようになっている部分があります。サイト管理者なりの受け止め方としては、家康は極めて現実的で、自身が陰陽に基づいて街づくりをしたのではないと考えています。ただ、江戸幕府を末永く存続させていく為には、家康といえども尊重しないとならないことがあって、そういう部分で、詳しい人々の話を聞いて取り入れたのではないかと思うのです。江戸の街づくりは、水運が重要視されていて、堀で外敵から守りつつ、水運により経済を支える仕組みになっています。陰陽の考え方が取り入れられるようになったのは、むしろ、家康没後であって、家康自身が陰陽を意識して街づくりをしたとは考えにくいのです。このことが、実際に、どうなのかは、様々なことを調べながら確認していくようにしたいと思っています。 随分と、長い前書きになりましたが、地域の範囲とかをきちんと説明しないと、これからお話していく内容も理解して頂けないと考えたのです。かなり長い文章になっていくことと思いますが、読んで頂けたら幸いです。 | |

・ | |