本郷の現状と問題点 ----------------------------------------------------------------------------- (註)高さ45メートルという高さの建物は、地域環境にとって、最も悪影響を与える建て方です。 建物を建てるのは誰かと考えると、ある程度以上の規模の建物というかマンション等はディペロッパーさんが建設し販売することになります。その時に、最大限の効果をあげようとするのは当然の成り行きです。 建物の高さが45メートルに制限されていれば、当然、敷地一杯に建物を建てようとします。階数も14階建てということが多くなります。 この様な建物は、周囲環境を損なうだけでなく、住むことになる方々にとっても窮屈なものになっていきます。 建物を敷地一杯に建てるような建て方をすれば、必然的に、廊下が多くなります。共用部分が増えることになれば、何とかして、戸数を増やそうとすることになります。その結果として、建物を16階建てにしたりということも生じるようになります。建物は14階建てを境にして、建物への規制方法が異なってきます。防火上の規制が厳しくなるのです。その為、規制をクリアーする為にコストアップになり、尚且つ天井高が低い建物になっていきます。住む側にとっては、価格が高くて居住性が悪い建物になっていくのです。 建物の高さが45メートルで規制されるのは、火災時に消火活動が可能な高さということで決められたものと考えられます。元々、景観を意識して決められたものではないだろうと思います。14階建てで規制が変わるのは、普通の建て方をすれば、建物は14階で、高さが45メートル程度になる---というところから来ているのだろうと思います。従って、高さ45メートル以下で16階建ての建物になっていれば、居住環境に問題がある建物ということになります。 建物の高さを45メートルに制限してしまえば、多くの建物は、高さ45メートルで建てられ、地域全体、特に主要道路沿いの場所は、どこも、高さ45メートルのビルが敷地一杯に建つようになってしまいます。隣接する住宅系の地域は、隙間なくビルの壁が迫ってくるような状況になってしまいます。高層ビルであれば、ゆとりの空間を作れますので、道路に面する部分が全てビルの壁になってしまうようなことにはなりません。 高さ45メートルの建物を建蔽率80%で建ててしまうのと、高さ120メートルの高層ビルを建蔽率50%で建てるのとでは、どっちが地域環境に寄与するかは、誰の目にも明らかです。 高層ビルが地域環境に寄与するのは、以下の理由によります。 ほかにも、いろいろとありますが、建つ地域の特性などにより、それぞれ異なった影響(良い場合、悪い場合のどちらも)が出ると思います。 要するに、建物を45メートル以下にしようとするのは、高層ビルを建てるのに比べると、地域環境を悪くするだけでなく、住む人の居住環境も悪くしていくことになるのです。 | |

| |

| |

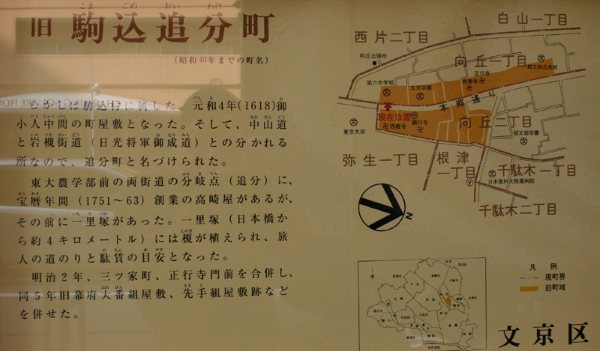

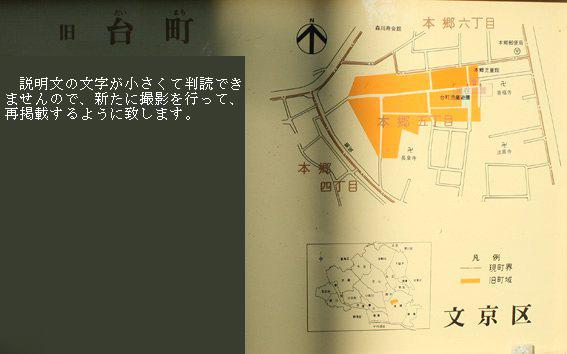

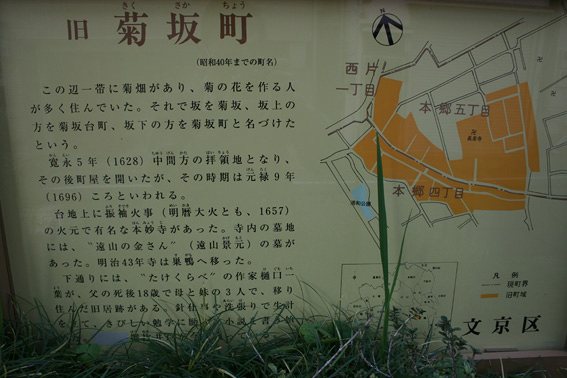

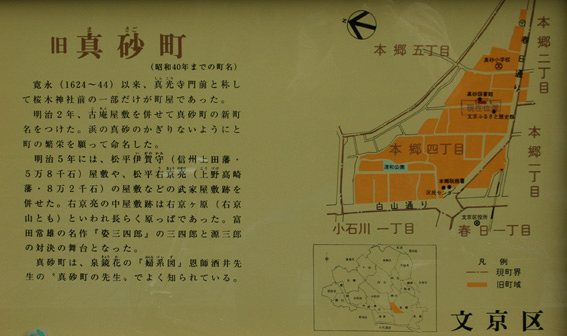

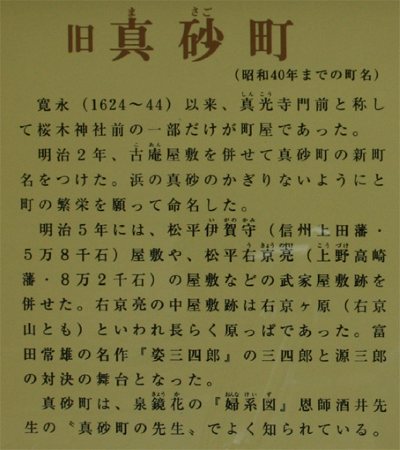

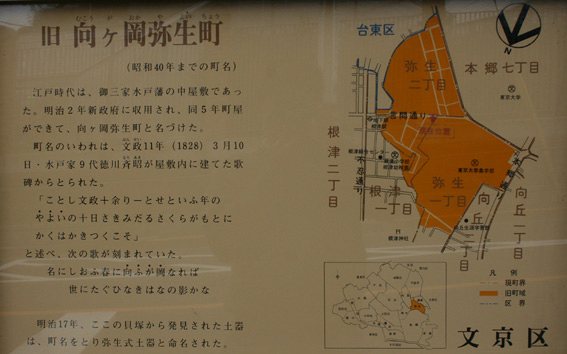

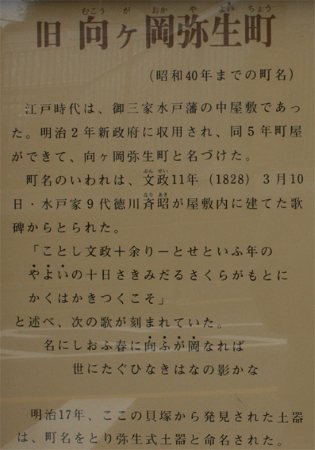

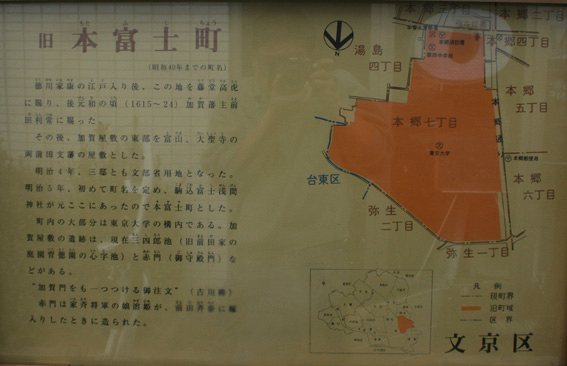

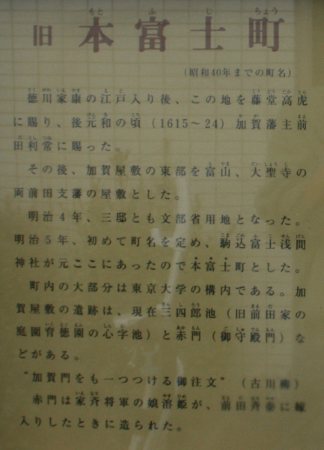

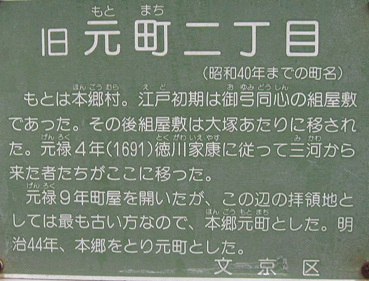

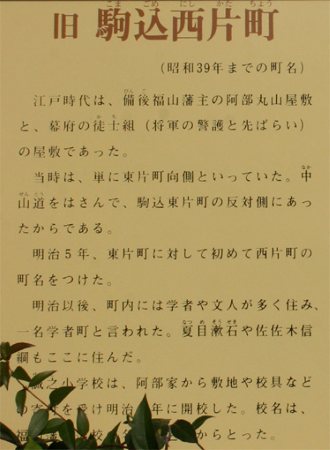

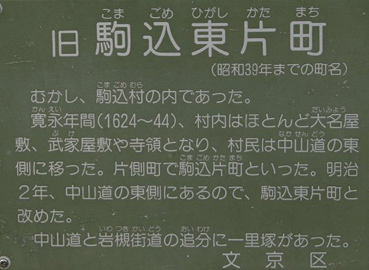

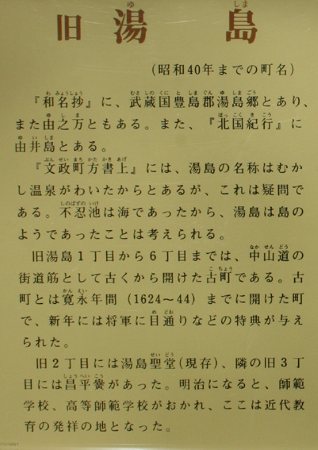

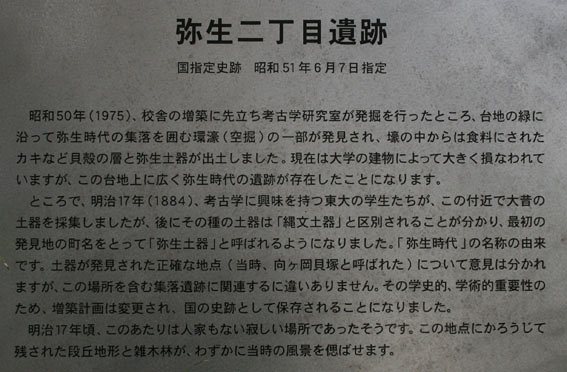

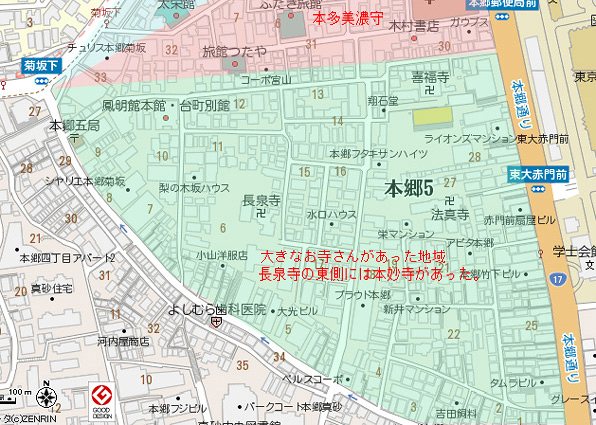

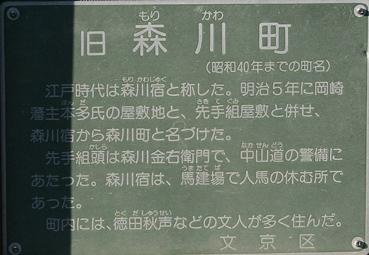

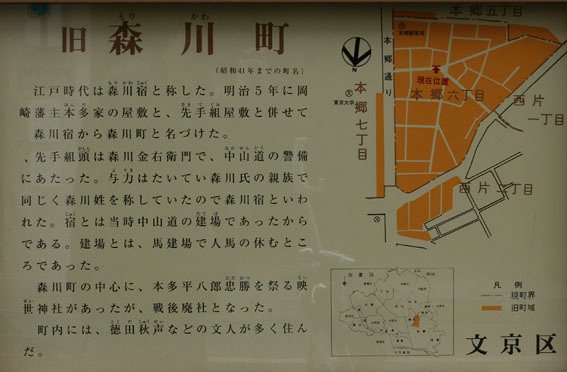

サイト管理者が考える本郷の中心部分は、現在の地名だと本郷6丁目と7丁目であり、お寺さんや、昔からの町屋がある本郷5丁目です。元大名屋敷跡(御手先組屋敷などもある。)などです。本郷通りの東側が某大学のキャンパスになり、西側が住宅地になっています。大名がお国許に帰って、大名屋敷を維持する必要がなくなったのは明治維新後ですから、街の歴史としては、140年程度でしかありません。街としては、かなり新しいのです。 明治維新後に、大名屋敷がどのような経緯を辿って、現在のようになっていったかの記録みたいなものは、サイト管理者が知っている範囲では存在しません。おそらく、計画的に街づくりをしたのではないと考えられます。道路なんかも、てんでんバラバラの方向を向いています。計画的に街が作られたのは、西片くらいではないかと思います。それ以外は、かなりアバウトにというか、住もうとする方々が、自分達の好みに沿わせて暮らすようになっていったような気がします。そして、某大学と関係のある方々が住むようになったであろうことも必然的なことですが---あるだろうと思います。---大名の敷地境界のところが道路になっているような気がします。 例えば、森川町の三角地帯は、多分、3つの大名の敷地境界の部分でないかと推定されます。そして、各大名の敷地内が同じような方向で地割りをしたような道路配置になっています。また、菊坂のところは、元々、掘割(なんらかの水路か水道か、下水かもしれませんが、あくまでも推定です。)があったところで、本郷台地の崖下にあたるところです。従って、菊坂を境にして、東側が本来の本郷で西側は小石川に属したのだろうと推定されます。 ある意味で、本郷140年の歴史でもあるからです。それとともに、本郷に住む住民の新たな歴史を積み重ねていけるようなシンボル的なものを作っていく必要があるだろうと思います。サイト管理者が街づくりを考える場合、地元住民が住み易い街、世代を超えて暮らしていける街、何世代もの家族が同地域内で暮らしていける環境に重点を置いて考えます。みてくれとか景観よりも住み易い街というのが基本です。

地域が活性化するには、このように誰も住まない、使わないという建物をなくしていくことが不可欠なことです。誰も使わない建物は、シャッター商店街化することも意味します。実際に、多くの古書店さんが、お店を閉じ、シャッター商店街化している状況があります。本郷通りと春日通り沿いに道路整備計画があることもあり、この問題に対して、明確な方向性をつけねばならない段階にきているだろうと思います。 歴史的建造物として評価されている建物の多くは、取り壊さざるを得ない状況であることも明らかです。建物所有者は、保存を求められる方々に、価値のある建物という見方をして下さることを有難いと思う一方で、建物を維持していく負担から開放されたいという気持ちもあるだろうと思います。

どちらにするかを明確にすることで、建物所有者も肩の荷を降ろす結果になるだろうと思います。取り壊されれば、残念ですし、寂しいでしょうが、ご自分が所有する土地を有効活用することが可能になりますし、家族が新たに住める場所を確保することが可能になるのです。"""贔屓の引き倒し""という言葉がありますが、歴史的建造物の問題も、同じような問題が存在することを意識して頂きたいのです。 *森川町について

| |

|

|

| |