A地域

地域的には西片です。某大学が出来てから、この地域を高級住宅地として開発しようとする機運が生まれ、多くの歴史上に残る方々が住まわれました。現在でも、高級住宅地であり、静かな佇まいです。ただ、少し、心配な状況もあります。現在(09_12_12時点)、かなりの建物が建て替えられるようになっています。それとともに空地も出ているような気がします。歴史的建造物としての価値があると思われる建物もありますが、手入れができなくなっているようです。また、蔵がある建物があったはずですが、蔵がなくなっているところもありました。尚、西片は、本来は駒込地域に属すると考えられますが、某大学との関連で本郷との結びつきが強い地域になっています。本郷界隈というような地域として考えて差支えないと考えられます。

B地域

元大名屋敷があったところです。この地域は5年ほど前より空地が目立つようになり、建売住宅として販売されるようになりました。ここにきて、建て替えが一通り終わったようで、普通の住宅街としての落ち着きを取り戻したようです。敷地が分割されて、建物が多くなりましたが、建物が新しくなったことで、別の意味の新陳代謝がされたと感じる部分もあります。問題点は、本郷通り沿いの地域です。本郷通りの整備事業の方向性がはっきりとしていないようです。地域内には、建物高層化に歯止めをかける文書が張り出されています。現実問題として、高層ビルが可能な敷地は見当たりません。従って、地域が高層化する可能性は少ないと思われます。

この地域の問題点はかなりあります。

1.地域内にゆとりの空間がほとんどない。---小さな児童公園がいくつかあり、これらを統合することが可能であれば、ある程度の空間を作ることが可能です。

2.本郷通り沿いの家屋は、道路整備が行われれば、立ち退かざるを得ないところもあります。

3.本郷通り沿いの建物は45M以下の高さとする条例を作る方向になっているようです。というよりは、文京区全体として、45M以下とする方向性があるようです。この方向性は、町が新陳代謝をすることを考えた時に、逆に障害になると考えられますので、実施されないことをお勧めしたいと考えています。もちろん、地域に住まわれる方々の意向が尊重されるべきですが、地域が新陳代謝をしていく為に、何が必要かを考えて判断されることをお勧めするものです。地域に足りないものを補っていくとしたら、高層ビルが極めて重要な要素になることに理解を持って頂きたいと思います。---現状を見た場合では、建物高層化は不可能ですが、様々な工夫を行えば、高層化が可能であることもお伝えしていこうと考えています。

C地域

この地域は、大きなお寺さんと、昔から住まわれている民家が混在している地域です。菊坂は、元河川だと言われていますが、実際に、菊坂を登り切ったあたりには、橋がかけられていたそうです。そして、橋の南側が見送り坂、橋の北側が見返り坂と言われたそうです。江戸と江戸の外とが分かれる場所ということになります。この地域は、B地域が持つ問題とD地域が持つ問題の両方の問題をもっています。ひとつが、本郷通り沿いの問題、もうひとつがD地域が持つ問題です。元々、菊坂の両側の地域は一体化された地域ですから、菊坂を境にして、別々に話すのは適切でないかもしれません。昭和40年頃の地名改正で、地域割りが変わってしまったので、話の仕方が難しくなりました。むしろ、台町と菊坂町で分けて話したほうがすっきりするのかもしれません。

D地域

菊坂沿いの地域です。この地域は、様々な著名人、文化人が暮らしたことで知られています。坂が多くあり、とても雰囲気のある場所です。サイト管理者も、この地域の佇まいが好きで、どういう理由もなく訪れて、散歩して歩いていた場所です。ただ、町として考えた時、問題点も多くあります。地域的には、台地から低地に降りていく場所ですので、比較的、地盤はしっかりしています。建物の建て方さえしっかりとしたものにすれば、崖地以外は、地震に強いと思います。問題は、崖地と火災が起きた場合の避難確保です。道路が狭いので、消火が難しいのです。

E地域

この地域は、建物の建て替えも進んでおり、道路整備も本郷通り沿いを残すのみです。建物も10階程度くらいのビルが建てられていて、ある程度、町の方向は見えています。壱岐坂のひとつ北側の通りが古くからの商店街になっていて、この地域もある程度、建て替えが進んでいます。10年ほど前は、古い建物が立ち並んでいて、歩いていて、結構、楽しくて、雰囲気のある場所だったのです。建て替えが進んでからも、存在感はあります。そう言えば、銭湯がありましたが、マンションに建て替えられたようです。文京区の銭湯はマンションに建て替えられた例が目立ちます。確か、初音町にあった銭湯もマンションになったと記憶しています。

F地域

この地域は湯島との関連があります。現在は本郷という地名になっていても、元は湯島に含まれていた地域もあるくらいです。本郷よりも早く開かれたのではないかと受け止めています。この地域にとって、大きな問題は、春日通り整備の問題です。すでに、20年以上前から、住民が立ち退いているのではないかと考えられる場所があります。けれども、道路整備は遅々として進みません。それも無理がないことなのです。何故ならば、春日通り沿いには、歴史のあるお店がいくつもあります。300年とかの歴史あるお店が立ち退かざるを得ない状況もあるのです。難しい問題です。

G地域

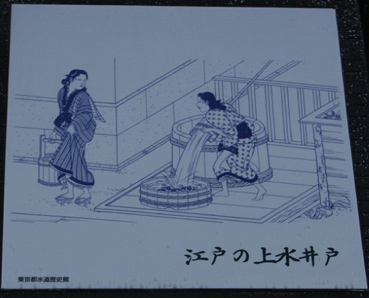

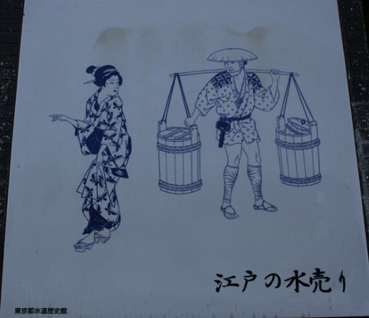

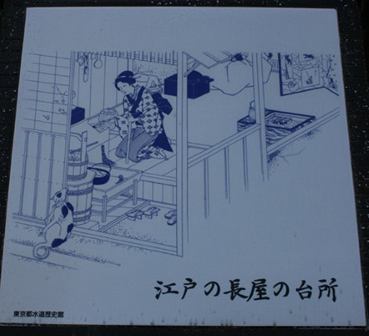

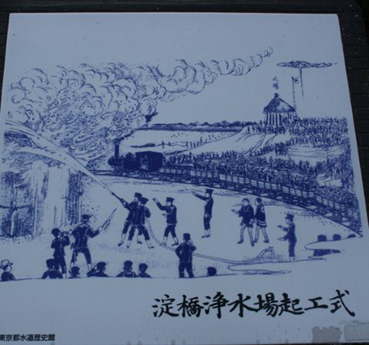

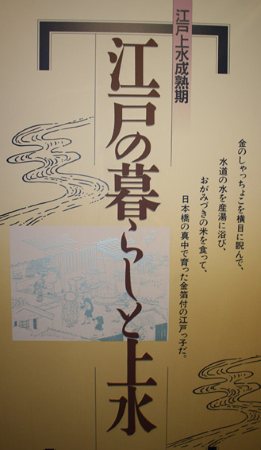

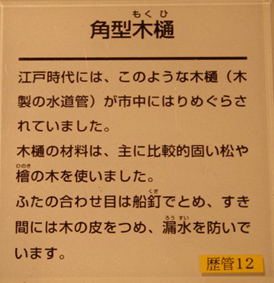

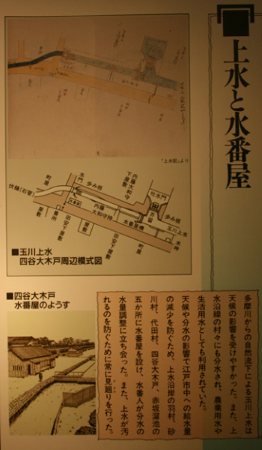

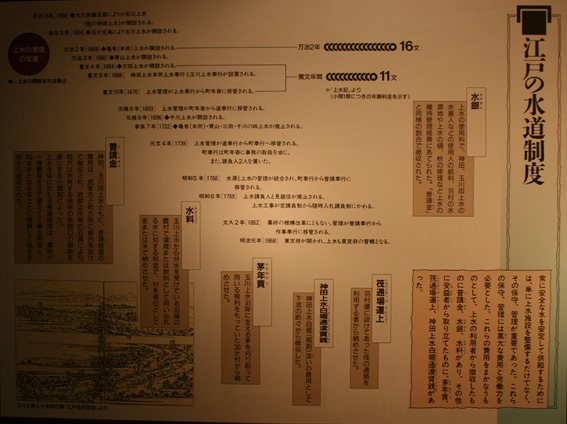

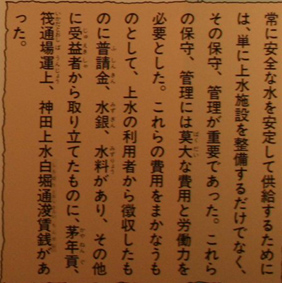

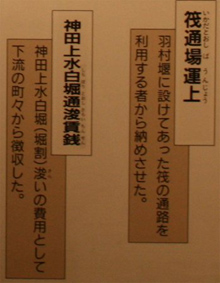

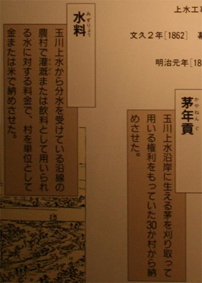

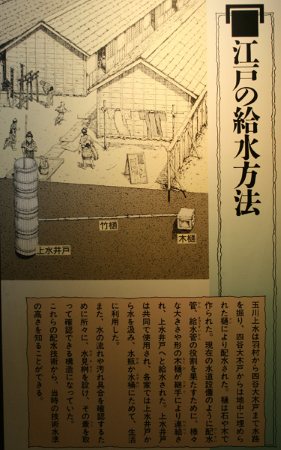

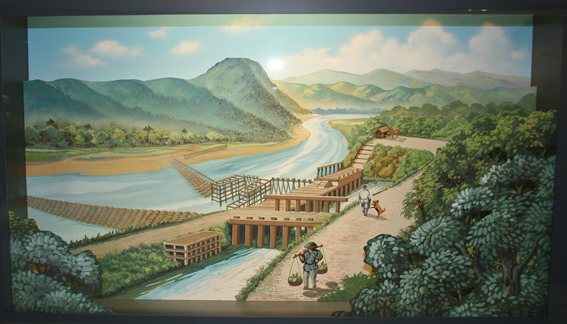

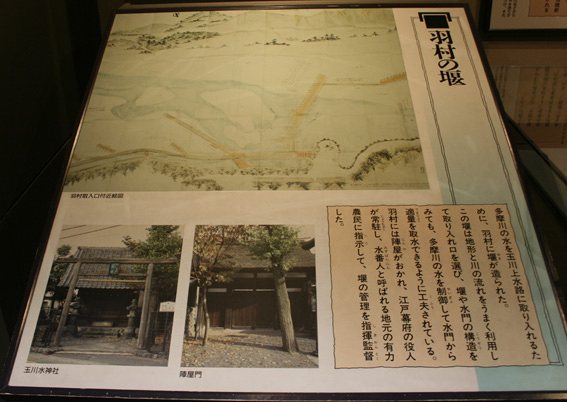

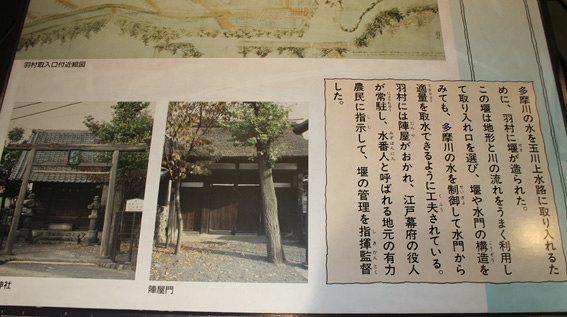

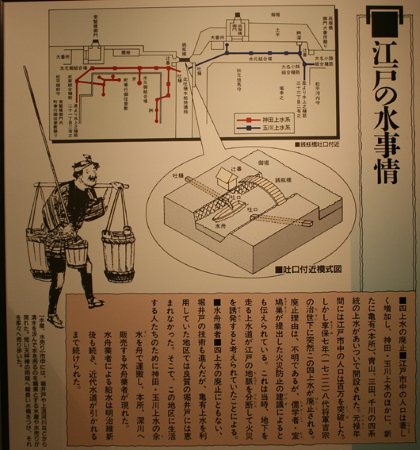

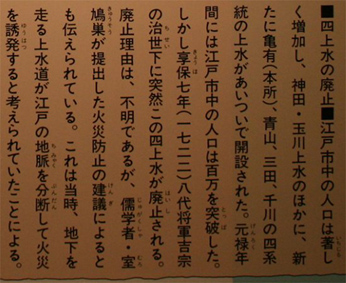

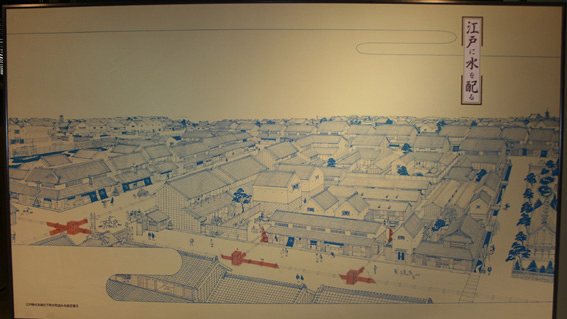

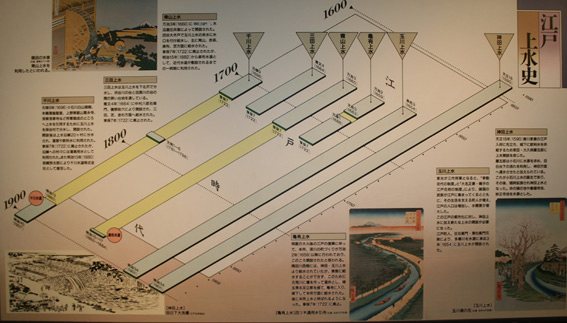

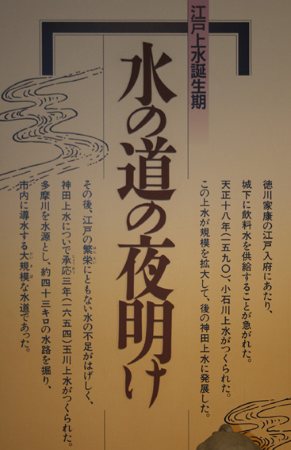

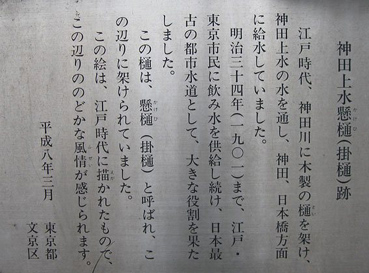

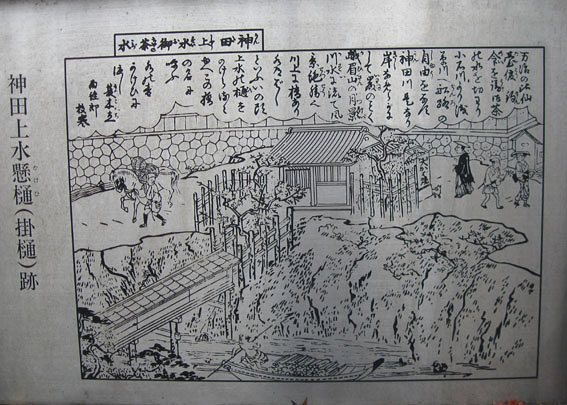

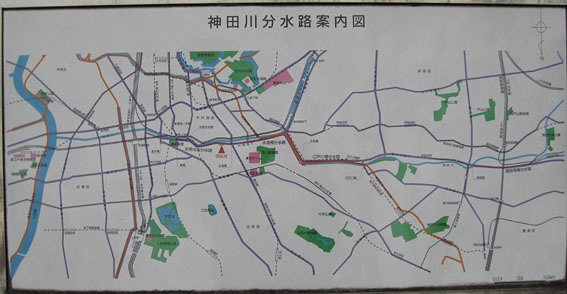

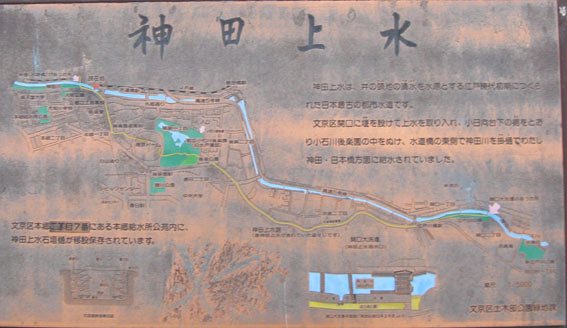

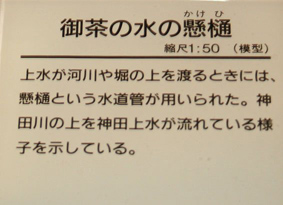

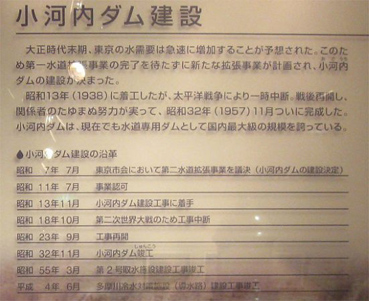

この地域は、神田川との関連が強い地域と思います。神田川では、現在の水道橋の100Mほど下流の位置に懸樋と言われるものが架けられていました。この懸樋は、江戸の飲み水や生活用水を確保する為に作られたもので、厳重に管理されていました。水質管理をしたり警備をしていたのです。地域内に、東京都本郷給水所があります。淀橋浄水場、金町浄水場と並んで本郷給水所は、江戸と東京の水道を支えてきたのです。

水道橋付近は、江戸幕府がもっとも信頼する大名や懸樋警備と関係のある組織向けの屋敷などがあったようです。後楽園が水戸殿の屋敷であったことは知られています。そして、懸樋の周囲には、警護関係の組織向けの屋敷ではないかと思われる地域になっています。江戸幕府にとって、上水を守ることが極めて重要だったことを示しています。水運の要所としての佃島に家康が信頼する人々を移住させています。そして、水の守りの地域には、三河の住民が移住されたようです。

*尚、白山神社と根津神社氏子が住む範囲については、何かの折に、関連することを少しずつ話す程度に留めようと思います。上野寛永寺とか東照宮、湯島天神、神田明神等についての話も隣接地域の話として話すことはあると思います。

本郷について、どのように話していこうかと考えていて、やはり、地域ごとに話したほうが内容も伝わり易いと考えました。最初は、G地域からお話してみようと思います。 |