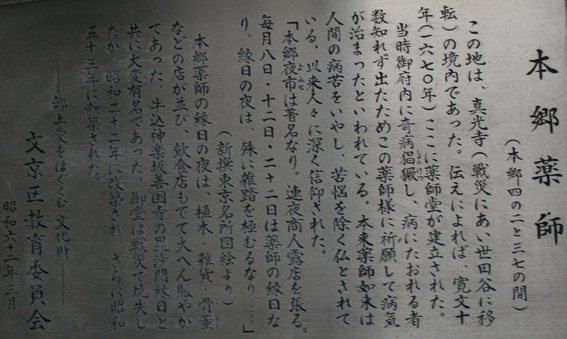

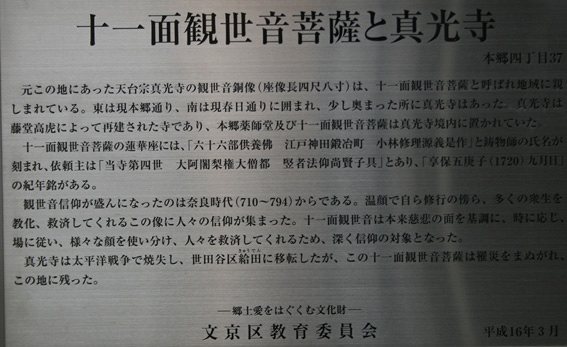

湯島天神から西方向に歩いて、突き当り③のところが真光寺があったあたりです。この地図には、まだ、真光寺の名前はありません。真光寺のWEBサイトがないらしいので、創建年代は分かりませんが、藤堂高虎によって再建されたお寺さんらしいので、古地図には載っていませんが、正保元年頃には存在した可能性が高いと思われます。そして、真光寺境内に1691年、桜木神社が遷座します。(http://www5c.biglobe.ne.jp/~sakuragi/)従って、まだ、正保元年の時期には、桜木神社は、別の地にありました。ということは、正保元年頃は、まだ、町屋と言えるものはなかったのではないかと考えられます。そして、桜木神社遷座などを経て、真光寺門前が町屋として開けたのではないかと受け止められるのです。もちろん、この時期以前から、町屋に近い状態があったのだと推測されます。それは、金魚坂の歴史が350年あると言われることにも理由があります。いずれにしても、正保元年くらいが町屋形成のきっかけの時期になっていたのではないでしょうか?

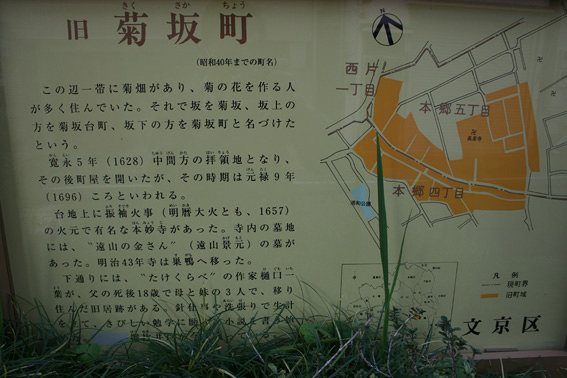

そして、喜福寺は、正保元年には古地図に載っていますが、長泉寺や本妙寺は載っていません。載ってはいませんが、おそらく、①が長泉寺で、②が本妙寺だろうと思います。振袖火事の時は、阿部対馬下屋敷から火の手があがり、本妙寺に延焼して、火災が拡大して行ったのだろうと思います。振袖火事が1657年ですから、振袖火事で、あたり一帯は焼け野原になったはずです。町屋が形成されていったのは、振袖火事以降だろうことは予測できます。

ついでの話になってしまうかもしれませんが、話のきっかけとして話しやすいので説明してみます。上記地図で吉祥寺が、現在の水道橋付近にあります。吉祥寺は大寺で、水道橋周辺が門前として栄えたようです。けれども、火災であるとか、様々な事情があり、水道橋周辺の住民は移転を余儀なくされます。移転した先が、現在の中央線沿線吉祥寺あたりです。移転した住民が、吉祥寺に思いをはせて、吉祥寺という地名をつけたのだそうです。そして、吉祥寺も、駒込に移転していきます。移転理由は、江戸の街を再構築する為と懸樋警備などの理由だろうと思います。神田上水が江戸幕府にとって、ある意味、生命線の部分があったのだろうと思います。

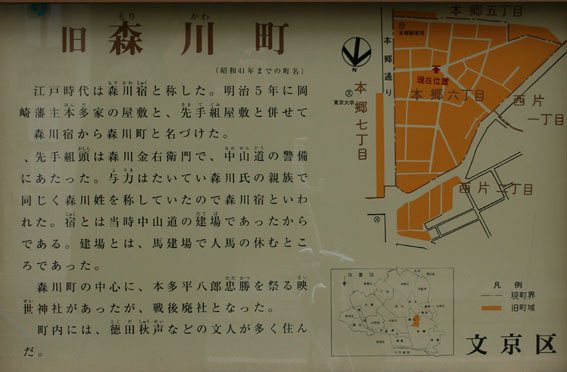

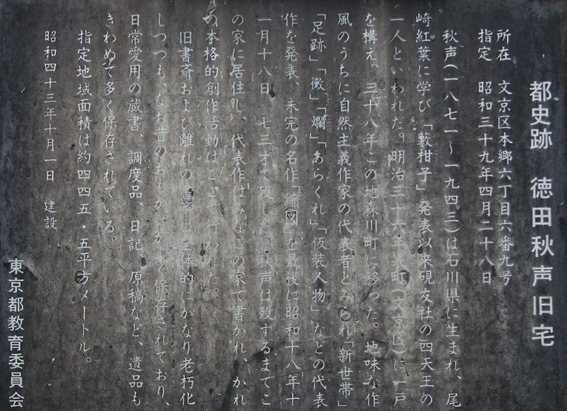

本郷について書き始めた時は、映世神社については、知らないと言ったほうが良い状況でした。神社があったことは、おぼろげに理解はしているつもりでしたが、具体的なことは分からなかったのです。実際に歩いて、目にしたことで気付いたこと、疑問に思ったことを調べていくうちに、具体的な事柄が理解できるようになってきたのです。

サイト管理者が、本郷のことを心配し始めたのが5年ほど前です。森川町と台町周辺で空き地が目立つようになり、敷地が売られて、建売住宅が販売されるようになったからです。どの地域でも、住民の高齢化などにより、建物の維持管理が出来なくなっていきます。お子さんが、別の地に嫁がれたような場合に、最終的に空き家となることは珍しいことではないのです。そういう敷地が売りに出され、建売住宅になって行くのだろうと思います。

そして、現在、最も心配しているのが、本郷通り沿いと宮前通り沿いの商店や古書店がお店を閉じていることです。実質的に、シャッター商店街になっています。場所柄からも、そんなに条件は悪くないはずですが、住民の高齢化とか道路整備の問題があり、建て替えもままならない状況ですから、町を活性化させることは、多くの困難を伴います。将来の立ち退きも予測される場所に、新たなベースを築いていくことは無理があるからです。

出来ることならば、一定の範囲をミニ区画整理をすることで、保全すべき建物などを移転(無理な場合は取り壊さざるを得ない。)などをさせて、町を作り替える段階に来ているように思われます。道路整備は、通常、道路が直接通る場所のみで、整備が行われます。けれども、歴史的建造物等が多く存在する場所では、一定の幅を持たせて整備しないと、全てを壊さざるを得ない状況になります。

川越市で、歴史的建造物が立ち並ぶ地域での道路整備が始まっています。川越の場合が、一定の範囲をミニ区画整理する方法を選択しているようです。本郷通り沿いの場合は、すでにマンションなどが立ち並んでいて、どうしても残すべき歴史的建造物は数棟程度に絞られるだろうと思います。大きな困難を伴うような状況とはなっていないと思います。

それよりも、配慮すべきは、本郷通り沿いに、高さ45メートルのビルが立ち並んでしまわないようにすることです。それには、本郷通り沿いに、高さ150メートル程度の高層マンションを2棟程度建設するような考え方が必要と思います。そして、中層ビルと低層住宅等が適度に混在した状況に誘導していくことで、バランスが良い状態になると考えています。

本郷にあるマンションは、比較的新しいものが多くて、建て替えが必要なものは見当たりません。ある意味、中途半端な状況があります。

中途半端な手段とか手法で、町の再生はすべきでありません。抜本的な解決が可能な方法を考えていくべきです。中途半端な再生は、問題を先送りするだけになるからです。そして、抜本的な町の再生に妨げになるからです。

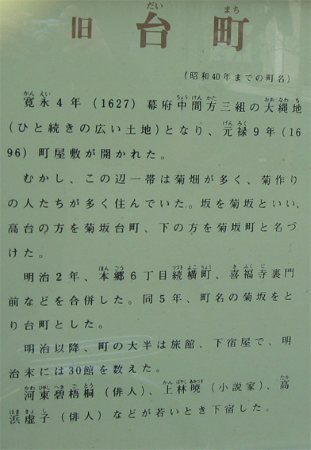

それよりも、地域内の様子を書いていくようにします。地域内の特徴は、独特の佇まいの家屋があることです。多くが民家ですので、小さな画像で掲載するようにします。また、不思議な路地があったりします。その路地の突き当たりに、保存樹があったりします。また、旅館も多くあります。尚、一部は、台町に位置する建物などがあったりします。これは、元大名屋敷の一部が台町として呼ばれていたことにも由来します。台町は、元大名屋敷があった地域と融合するような発展をしていった経緯があるような気がします。 |