5月3日は、青梅大祭に行きました。早く家を出て、早く帰ろうと思っていたので、家を出たのは7時少し前です。ハイキングに行くのと、それほど変わらない出発時間です。奥多摩方面にハイキングに行くような気分なのです。 |

|

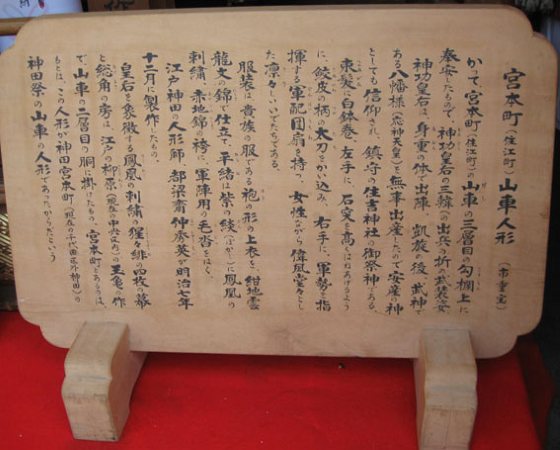

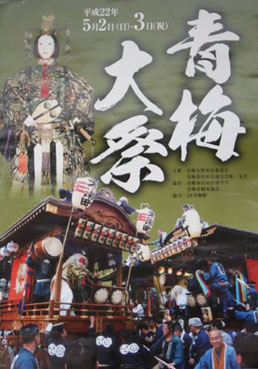

| 青梅に着いたのは、8時半頃です。思ったよりも早く着きました。ともかく、青梅街道に出てみると、あちこちで、山車の準備をしています。どこでどのように山車が動くのかが分からない為に、ゆっくりと歩きながら、全体の様子を把握しようとしました。なんとなく、感で、奥多摩方向に歩くことにしました。遠方に、山車がいくつか見えたからです。 最初に出会ったのは、仲町の山車です。青梅大祭では、元々は山車として作られたものが多いようなのですが、実際に、人形が載っているのではなくなっているみたいです。電線が張られた為に、通れる高さで巡行するとなると、人形は、降ろさざるを得なかったと推定されます。結果的に、屋台の形に直されているようです。新たに作られたものも、屋台として作られていると考えて良いだろうと思います。そして、人形は、各町のお神酒所でしょうか? 例えば森下町だと、森下町祭典事務所のようなところで展示されていました。青梅大祭では、お神酒所という言い方はしないのかもしれません。 このようなことから、青梅大祭に出る山車は、屋台という言い方ではなくて、山車という言い方で統一してお話させて頂くこととします。御了承下さい。 話がそれましたが、仲町の話に戻ります。仲町の山車のところにくると、すでにお囃子が始まっています。しばらく、お囃子を楽しんでいると、記念写真の撮影が始まりました。サイト管理者は、こういう時の雰囲気がとても好きです。街がひとつになって、和気藹々と過ごしているのが、ひとめで分かるからです。こういう時、記念撮影の様子を横から撮影するのが常です。 仲町の山車には、いろんなところで出会いました。バラバラに写真を掲載すると、まとまりがなくなりますので、まとめて掲載するようにします。仲町の皆さんの仲の良さが、写真にも、そのまま出ていると思いませんか? | |

| |

|

|