|

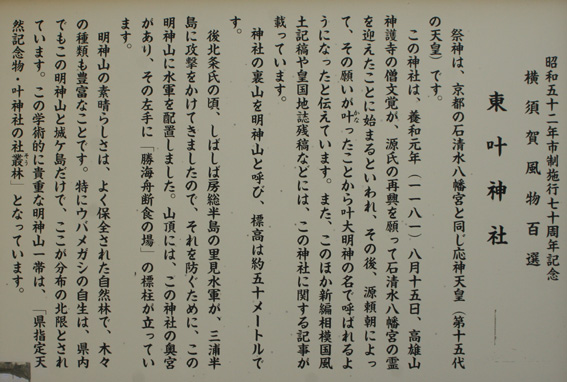

東叶神社の佇まいを見て、それから、神社境内と地域内の散策をしました。神社を入って、右側奥に社務所があります。神社の社務所としても立派な佇まいです。

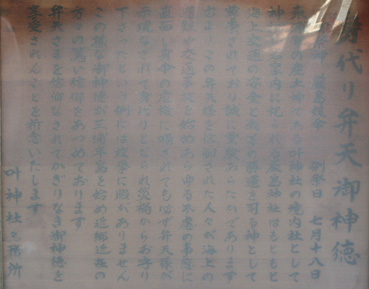

左側の奥には、身代弁天があります。そして、更に、その奥、本殿裏手になりますが、勝海舟使用の井戸があります。浦賀には、明治維新に関わる史跡が多くあります。当たり前と言えば当たり前ですが、浦賀が明治維新の舞台になったことを、改めて認識させられます。 |

|

|

|

|

|

|

神社境内散策を終えて、お祭り開始まで時間がありましたので、地域内探索をしました。

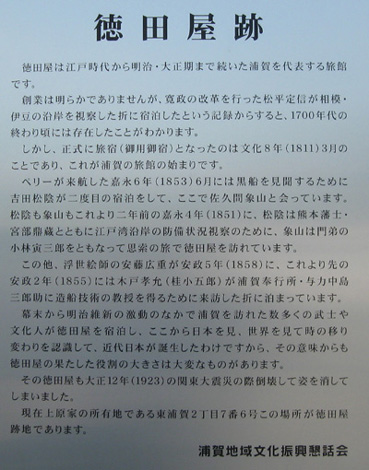

最初に紹介するのは、徳田屋です。実は、朝、各町内を訪ねている時に、徳田屋を見ているのですが、明治維新の話をする時に紹介しようと思っていました。

徳田屋は明治維新の時、維新の舞台になったところです。

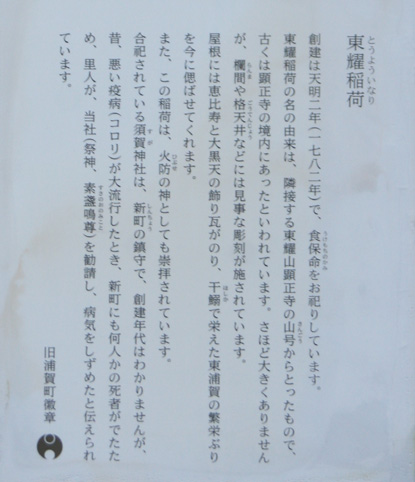

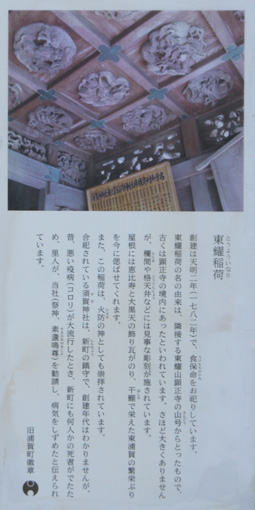

次に向かったのが、地域内で見ていないところです。結構、狭い道なども歩いているうちに、須賀神社の前に出ました。本来は、東耀稲荷神社なのですが、本殿は須賀神社となっています。あたりを見廻しましたが、東耀稲荷神社に相当する部分は確認出来ませんでした。ただ、立派な立て看板が立てられていますので、紹介しておきます。 |

|

道路からは、蘇鉄が生い茂っているのが見えて、独特の雰囲気があります。狭い範囲に、これだけ多くの神社・仏閣・史跡があることに驚きを感じます。それだけ、多くの歴史を積み重ねてきた地域であることを知らされた気持ちです。 |

|

|

|

|

|

地域の散策を終えて、そろそろ、お祭りが始まる時刻になりましたので、東浦賀1丁目の八雲神社に戻りました。神社前の道路から、東叶神社に向けて、山車の巡行が始まるのです。

八雲神社右手に社務所があり、東浦賀1丁目町内会館にもなっています。多くの方が集まっていて、お祭りの準備をしています。

神社下の道路に戻ってみると、山車巡行をされる方々がやってきました。どこかで待機していたらしくて、一斉に列をなして登場したのです。

ほぼ、巡行体勢になっていますが、その前に山車とお御輿を紹介しておきます。尚、山車の形式とか詳細については説明はしません。詳しく知りたい方は、当サイトのリンクよりご覧頂くことが出来ます。 |

|

|

|

|

|

|

山車は、東叶神社例大祭に出る山車としては、唯一の山車人形です。そして、八雲神社の山車でもあります。お御輿は2基あって1基は八雲ですが、もうひとつは大ヶ谷の名札がついています。いくつかの地域が集まっていると受け止められそうです。

いよいよ、巡行の始まりです。東浦賀1丁目を出発した山車は、新町、洲崎、新井町を経由して、各町会の巡行列と合流して八雲神社に向かいます。先頭を行くのは金棒さんです。金棒さんは大事な役割を担っているようで、金棒の先からは神聖な場として、一般の方の立ち入りはできないみたいです。例えば、東叶神社の石段の下で、金棒を交叉させれば、そこから先は、神聖な場所ということだろうと思います。 |

|

|

|

|

東浦賀1丁目を出た巡行の列が新町にきました。

新町では、御輿1基と山車です。山車の車輪は、もしかしたら、ゴムタイヤかもしれません。機能性を考えると、タイヤのほうが良いのかもしれません。

東浦賀1丁目の巡行の列に合流です。この場合でも、金棒さんが先頭に立ちます。

手古舞さんが先導するのも、様々な山車まつりと同じです。 |

|

|

|

|

|

|

新町の次は、洲崎町が合流です。洲崎町の山車は特徴があります。次に合流する新井町と同じ造りですが、全体デザインが船の形です。そして、お囃子台の前面柱には、弓と矢が据えられています。どういう意味を持つものなのか?

確認しておけば良かったと思います。

浦賀は、文字通りの交通の要所で、対岸の上総地域との交流も含めて、海上警備を担う役割があったと考えられます。もしかすると、そんなところから、武器が据えられているのかもしれません。次に行く時は、確認したいと思います。

お御輿が1基、据えられていました。どこの町会も、お御輿と山車を所有しているみたいです。 |

|

|

|

|

洲崎町から新井町に行くと、前方には、東叶神社が見えています。ここでは、山車の前にお御輿が先導する形になっています。

お御輿を担がれる方々は、白装束に烏帽子という正装です。 |

|

・ |

|

|

|

東叶神社が、すぐ近くですので、サイト管理者は、東叶神社に先着して、行列を待ち受けることにしました。今回のお祭りのクライマックスの一場面と考えたのです。 |

|

|

・ |